Eine Gesellschaft nach Bedürfnissen und Fähigkeiten kommt ohne Geld und sogar ganz ohne Tauschlogik aus, argumentiert Friederike Habermann in ihrem neuen Buch „Ausgetauscht! Warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss“. Häufig komme es zu einem Bruch zwischen kapitalismuskritischen Analysen und ihren Transformationsperspektiven: Sie prangerten Entfremdung, Ausbeutung und/oder das Verstärken anderer Herrschaftsverhältnisse an, verblieben dann aber bei der Hoffnung, demokratische Bestrebungen könnten die Marktmechanismen aufheben. Doch warum sollte es einfacher sein, gegen diese zu wirken, als sie zu ersetzen? Das Buch argumentiert: Für eine tauschlogikfreie Gesellschaft einzutreten ist nicht naiv, sondern konsequent links, feministisch und zukunftsweisend.

Eine Gesellschaft nach Bedürfnissen und Fähigkeiten kommt ohne Geld und sogar ganz ohne Tauschlogik aus, argumentiert Friederike Habermann in ihrem neuen Buch „Ausgetauscht! Warum gutes Leben für alle tauschlogikfrei sein muss“. Häufig komme es zu einem Bruch zwischen kapitalismuskritischen Analysen und ihren Transformationsperspektiven: Sie prangerten Entfremdung, Ausbeutung und/oder das Verstärken anderer Herrschaftsverhältnisse an, verblieben dann aber bei der Hoffnung, demokratische Bestrebungen könnten die Marktmechanismen aufheben. Doch warum sollte es einfacher sein, gegen diese zu wirken, als sie zu ersetzen? Das Buch argumentiert: Für eine tauschlogikfreie Gesellschaft einzutreten ist nicht naiv, sondern konsequent links, feministisch und zukunftsweisend.

Schlagwort: transformation

Von der Revolution zur Konstruktion – Transformationsdebatte der Interventionistischen Linken

Es ist nur zu begrüßen, dass die Interventionistische Linke (IL) auf ihrem Debattenblog eine Diskussion über Transformation begonnen hat. Im ersten Beitrag geht es um einen sukzessiven Aufbau von Gegenmacht, insgesamt ein sehr lesenswerter Text und hilft sicher die IL besser zu verstehen :). Der zweite Beitrag spricht sich gegen den reformistischen, schrittförmigen Einschlag des ersten Textes aus und betont die Notwendigkeit der Revolution. Für den dritten Beitrag wurde ich angefragt und ich hab versucht kurz und knapp darzulegen, weshalb der Konstruktionsprozess im Mittelpunkt der Transformationsdebatte sein sollte und wo wir hier weiterdenken könnten.

Es ist nur zu begrüßen, dass die Interventionistische Linke (IL) auf ihrem Debattenblog eine Diskussion über Transformation begonnen hat. Im ersten Beitrag geht es um einen sukzessiven Aufbau von Gegenmacht, insgesamt ein sehr lesenswerter Text und hilft sicher die IL besser zu verstehen :). Der zweite Beitrag spricht sich gegen den reformistischen, schrittförmigen Einschlag des ersten Textes aus und betont die Notwendigkeit der Revolution. Für den dritten Beitrag wurde ich angefragt und ich hab versucht kurz und knapp darzulegen, weshalb der Konstruktionsprozess im Mittelpunkt der Transformationsdebatte sein sollte und wo wir hier weiterdenken könnten.

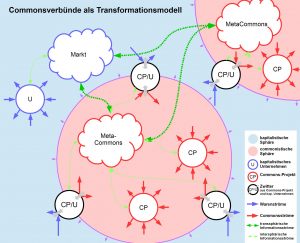

Commonsverbünde als Transformationsmodell

Download als PDF: Commonsverbünde als Transformationsmodell

Download als PDF: Commonsverbünde als Transformationsmodell

Die Abbildung ist als logische und nicht geografisch-räumliche Darstellung zu verstehen.

Produktionsstätten

Kapitalistische Unternehmen funktionieren nach wohl bekannten Regeln und Strukturen. Letztendlich dient die hier stattfindende Produktion von Waren der Profitmaximierung nach der Formel G – W – G‘. Dabei koordinieren sich die Unternehmen vermittelt durch Angebot und Nachfrage am Markt und kalkulieren die Produktion im Voraus, um dann hoffentlich auch den entsprechenden Absatz und Gewinn realisieren zu können.

Commons-Projekte realisieren sich ausschließlich in der commonistischen Sphäre durch Commoning-Prozesse. Ziel ist hier nicht die Profitgenerierung, sondern die Bedürfnisbefriedigung nach der Formel B- – C – B+, weshalb hier auch kein Geld zirkuliert. Produziert wird hier nur zum tatsächlichen Bedarf, der aus der Summe von Einzelbedürfnissen entsteht und vom Meta-Commons mit allen zur Verfügung stehenden Ermöglichungen zur Bedürfnisbefriedigung vermittelt wird.

Jenseits des Nebenwiderspruchs?

Verhältnis von Klassen, Exklusion und Kapitalismus II

Wie so häufig: Dies ist ein Diskussionsartikel. Er will Diskussionen anstoßen und stellt keine tiefgreifende Analyse dar. Aber vielleicht ist er trotzdem spannend. Der Artikel führt die Gedanken zu der Bedeutung von Klasse in der Überwindung weiter.

An der Uni mach ich ein Seminar zu „Poststrukturalismus und Materialismus. Versuch eines Dialogs“ und in diesem kam es gestern zu einer Diskussion über Neben- und Hauptwiderspruch, oder in meinen Worten das Verhältnis der verschiedenen Exklusionslinien zueinander. Ich wünsche mir eigentlich eh schon länger das Verhältnis der verschiedenen Herrschaftsachsen und Exklusionslinien zueinander weiter zu klären, aber dieser Text entsprang nun dem Gedanken, dass diese Haupt-Nebenwiderspruchsdebatte innerhalb unserer Kritik von Exklusionsgesellschaften und Kapitalismus sich noch einmal anders darstellt. Bzw. einen Umgang mit der Problematik findet, der eventuell beide Positionen ernst nimmt. Na dann mal los …

Der Ausdehnungsdrang moderner Commons (5/5)

Transpersonales Commoning zur Weiterentwicklung der Keimformtheorie. (Volltext als pdf)

Dominanzwechsel 3: Politisches Commoning

Privater Ankauf von Produktionsmitteln durch Lohnarbeit und ihre Anwendung für Commoning ist ein Weg gesellschaftliche Produktionsmittel herzustellen. Wäre es aber damit möglich, das Commoning zur gesellschaftlich bestimmenden Produktionsweise zu machen, dann wäre jede Theorie zu den Tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise Unsinn, das Kapital hätte sich nicht in immer weniger Händen zentralisiert und lohnabhängig zu sein wäre kein Zustand der Unterdrückung. Es braucht also Möglichkeiten zur direkten Überführung von kapitalistischem Eigentum, dafür also einen politischen Prozess, der aber auf Basis der Logik des Commonings neu gedacht werden muss. Meretz und Sutterlütti kritisieren zurecht Reform- und Revolutionsversuche, die „in der politischen Sphäre beginnen und von dort aus die gesamte Gesellschaft ergreifen“ (M/S, S.48) sollen und bringen es folgend auf den Punkt: „Es ist ein Widerspruch in sich: Der fremdbestimmende Staat soll Selbstbestimmung bringen“ (M/S, S.52). Politisches Commoning setzt daher, wie alle anderen Commoning-Prozesse, auf Ebene der anstehenden sinnlich-vitalen Bedürfnisse an, befriedigt diese aber auf andere Weise als die materielle Produktion. (mehr …)

Der Ausdehnungsdrang moderner Commons (4/5)

Transpersonales Commoning zur Weiterentwicklung der Keimformtheorie.

9. Bedürfnispriorisierung

Ein letztes Mal Marx zu seinem Verein freier Menschen: „Nur zur Parallele mit der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts“ (MEW23, S.93). Um zu zeigen, wie eine transparente Gesellschaftsorganisation funktionieren kann, macht Marx ein Verhältnis von der individuell geleisteten Arbeitszeit zur Gesamtarbeitszeit auf und misst daran den individuellen Anteil am Gesamtprodukt. Da im Commoning immer erst produziert wird, sobald ein Bedürfnis ansteht, gibt es kein Gesamtprodukt, das verteilt werden muss. Was es dagegen gibt, ist eine Gesamtanzahl von anstehenden sinnlich-vitalen Bedürfnissen. Statt einer Verteilung im Nachhinein kann somit eine Gewichtung bzw. Priorisierung von Bedürfnissen im Vornherein stattfinden. Da Selbstauswahl der Tätigkeit ein zentraler Aspekt des Commonings ist, kann es sich dabei nie um mehr als einen Handlungsvorschlag handeln. Menschen setzen sich in der Auswahl der Tätigkeiten zwar eigene Ziele und Prioritäten (M/S, S.189), aber trotzdem gibt es ein objektives Anliegen, das allen Commoning-Prozessen zu Grunde liegt und ohne das etwa die eigene Zielsetzung und Selbstauswahl nicht möglich wäre: Die Herstellung und Erhaltung der Commons-Struktur selbst. (mehr …)

Der Ausdehnungsdrang moderner Commons (3/5)

Transpersonales Commoning zur Weiterentwicklung der Keimformtheorie.

6. Die Commons-Struktur

„Für uns ist Utopie zentral eine soziale Utopie, eine Utopie der Beziehungen, keine technische Utopie […]. Unsere menschliche Potenz liegt sicherlich auch in der Herstellung von technischen Mitteln, doch noch viel beeindruckender sind die menschlichen Möglichkeiten, ihre sozialen Mittel, ihre Beziehungen, ihre Vermittlung, ihre Organisation zu gestalten.“ (M/S, S.112)

Wenn auch die Potenz des Menschen in der Gestaltung seiner Beziehungen liegt, bleibt das jeweils eigene Bewusstsein immer eingeschränkt: Wir können nichts wissen, was wir nicht zuvor auf irgendeine Weise erfahren haben. Da sich komplexe Arbeitsstrukturen nicht von selbst erschließen lassen, die Gesellschaft aber nicht von einer höheren Institution aus organisiert werden soll, müssen die Produktions- und Verteilungsstrukturen durch technische Mittel durchsichtig und beeinflussbar gemacht werden. Es geht folgend nicht um eine technische Utopie – die Hoffnung etwa, im Verlauf des Kapitalismus würde auf magische Weise der Punkt kommen, an dem jede Arbeit durch Maschinen getätigt wird und Menschen einander nicht mehr ausbeuten müssen – sondern um die Anwendung der bestehenden Technik für die Utopie, damit die „neue erfahrbare Qualität der gesellschaftlichen Aufgehobenheit und Abgesichertheit“ (M/S, S.112) aus einer neuen Produktionsweise hervorgehen kann. (mehr …)

Der Ausdehnungsdrang moderner Commons (2/5)

Transpersonales Commoning zur Weiterentwicklung der Keimformtheorie.

3. Die Phasen der kapitalistischen Produktion

Wollen wir über Produktion nach Bedürfnisbefriedigung und wie es sich in der Gesellschaft etablieren kann nachdenken, dürfen wir zu keiner Zeit den Markt und den Kapitalismus ausblenden. Wenn Christian Siefkes in seinem Artikel „Das Geld, eine historische Anomalie?“ auch als gesellschaftlich Gemeinsames auf dem allgemeinen Äquivalent beharrt, hat er mit diesem Artikel ausreichend aufgezeigt, dass Tausch in vor-kapitalistischen Gesellschaften immer eine Rolle gespielt hat, ohne, dass dieser sich verselbstständigte. Es kann auch nicht das Ziel sein den Tausch komplett abzuschaffen oder gar zu verbieten. So lange Privateigentum noch existiert und der Tausch als Form der sozialen Interaktion verboten wird, dann bräuchte es ein totalitäres Regime. Sich zur Sicherung der eigenen Existenz tauschförmig aufeinander zu beziehen, muss daher subjektiv seinen Sinn verlieren. Der Markt muss von seiner dominanten Rolle innerhalb der Gesellschaft verdrängt werden, was nicht bedeutet, dass er nicht mehr existieren darf. Das ist der erste Grund, warum wir uns noch einmal näher mit der kapitalistischen Produktionsweise beschäftigen müssen. Der zweite ist, dass transpersonales Commoning, und damit auch diese zentrale Instanz zur Selbstorganisation und Zwecksetzung der Mittel, durch den Kapitalismus sowohl sozial erzwungen, als auch technisch überhaupt erst möglich gemacht wird. (mehr …)

Der Ausdehnungsdrang moderner Commons (1/5)

Transpersonales Commoning zur Weiterentwicklung der Keimformtheorie.

Magie in seiner Reinform liegt im Glauben, es bräuchte nur eine Revolution und plötzlich würden sich Menschen nicht mehr tauschförmig aufeinander beziehen, der Kapitalismus wäre abgeschafft und wir hätten eine herrschaftsfreie Gesellschaft. In „Kapitalismus aufheben“ stellen sich Stefan Meretz und Simon Sutterlütti gegen diesen magischen Moment und schaffen es einen kategorialen Rahmen aufzubauen, mit welchen überhaupt eine gesellschaftliche Struktur auf Basis von Freiwilligkeit und kollektiver Verfügung – völlig ohne den Glauben an das Unerklärliche – denkbar wird. Da ich nichts Vergleichbares kenne, kann ich ihre Leistung hierfür nicht genug würdigen.

Der eigene Versuch der Autoren diese Kategorien innerhalb eines Transformationsmodells anzuwenden, gerät allerdings in eine Sackgasse. Die Autoren stellen zwar eine Beziehungsform zur Selbstorganisation heraus, in welcher kein Wert entsteht und sich damit auch keine Verwertungslogik verselbstständigt, schaffen es aber nicht, diese auf einen gesamtgesellschaftlichen Raum zu erweitern. Dieser Text soll als Weiterentwicklung ihrer Theorie dazu beitragen, dieses „Problem der Ausdehnung“ (M/S, S.244) zu beheben. Worum es also geht ist, wie eine Gesellschaft auf Basis von Freiwilligkeit und kollektiver Verfügung hergestellt und erhalten werden kann und das unter besonderer Beachtung der durch die kapitalistische Produktion entstandenen Vorbedingungen. (mehr …)

Zur Kritik der Aufhebungs- und Keimformtheorie

Dieser Artikel setzt sich kritisch mit den Kapiteln 3 und 7 des Buchs Kapitalismus aufheben von Simon Sutterlütti und Stefan Meretz (2018) auseinander. Vorab ist festzuhalten, dass ich die Frage, wie der Kapitalismus überwunden bzw. „aufgehoben“ werden kann (wobei zum Aufheben auch gehört, dass positive Aspekte beibehalten und weiterentwickelt werden) für sehr wichtig halte und dem Anlagen des Buchs deswegen positiv gegenüberstehen. Das sollte jedoch nicht heißen, dass Schwächen und fragwürdige Momente der Argumentation unter den Teppich zu kehren sind – problematische Annahmen können leicht zu wenig zielführenden Praktiken führen, weshalb sich Bemühungen um die Aufhebung des Kapitalismus selber schaden würden, wenn sie ihre theoretischen Grundlagen nicht möglichst kritisch überprüfen und bei Bedarf korrigieren.

Dieser Artikel setzt sich kritisch mit den Kapiteln 3 und 7 des Buchs Kapitalismus aufheben von Simon Sutterlütti und Stefan Meretz (2018) auseinander. Vorab ist festzuhalten, dass ich die Frage, wie der Kapitalismus überwunden bzw. „aufgehoben“ werden kann (wobei zum Aufheben auch gehört, dass positive Aspekte beibehalten und weiterentwickelt werden) für sehr wichtig halte und dem Anlagen des Buchs deswegen positiv gegenüberstehen. Das sollte jedoch nicht heißen, dass Schwächen und fragwürdige Momente der Argumentation unter den Teppich zu kehren sind – problematische Annahmen können leicht zu wenig zielführenden Praktiken führen, weshalb sich Bemühungen um die Aufhebung des Kapitalismus selber schaden würden, wenn sie ihre theoretischen Grundlagen nicht möglichst kritisch überprüfen und bei Bedarf korrigieren.

In Kapitel 3 („Aufhebungstheorie“) fragen Simon und Stefan zunächst allgemein, wie eine neue bzw. in ihrer Terminologie „befreite“ Gesellschaft „entstehen und sich durchsetzen“ kann (ebd., 18), während sie in Kapitel 7 („Keimformtheorie“) diesen relativ allgemeinen „Rahmen“ mit einem konkreteren Inhalt zu füllen versuchen. Gegen diese Zweiteilung ist grundsätzlich nichts einzuwenden, doch wäre dabei zu fragen, wie gut der Inhalt „Keimformtheorie“ zum Rahmen „Aufhebungstheorie“ passt und – wenn er nicht passt – was die theoretischen Konsequenzen sind. Dieser Rückkopplungsprozess fehlt im Buch aber. Unabhängig von der Frage der internen Konsistenz sind auch die Argumentationslinien im Rahmen der einzelnen Kapital kritisch zu prüfen. (mehr …)