Commonsverbünde als Transformationsmodell

Download als PDF: Commonsverbünde als Transformationsmodell

Download als PDF: Commonsverbünde als Transformationsmodell

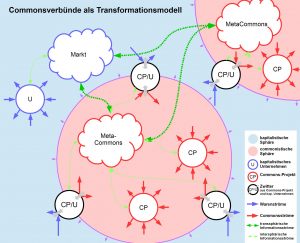

Die Abbildung ist als logische und nicht geografisch-räumliche Darstellung zu verstehen.

Produktionsstätten

Kapitalistische Unternehmen funktionieren nach wohl bekannten Regeln und Strukturen. Letztendlich dient die hier stattfindende Produktion von Waren der Profitmaximierung nach der Formel G – W – G‘. Dabei koordinieren sich die Unternehmen vermittelt durch Angebot und Nachfrage am Markt und kalkulieren die Produktion im Voraus, um dann hoffentlich auch den entsprechenden Absatz und Gewinn realisieren zu können.

Commons-Projekte realisieren sich ausschließlich in der commonistischen Sphäre durch Commoning-Prozesse. Ziel ist hier nicht die Profitgenerierung, sondern die Bedürfnisbefriedigung nach der Formel B- – C – B+, weshalb hier auch kein Geld zirkuliert. Produziert wird hier nur zum tatsächlichen Bedarf, der aus der Summe von Einzelbedürfnissen entsteht und vom Meta-Commons mit allen zur Verfügung stehenden Ermöglichungen zur Bedürfnisbefriedigung vermittelt wird.

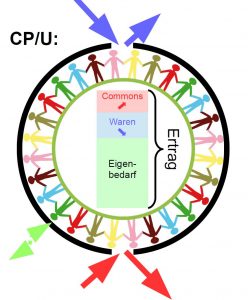

CP/Us sind zwittrige Produktionsstätten mit kapitalistischen und commonistischen Komponenten. Sie dienen als Schleusen zwischen den beiden Sphären von Kapitalismus und Commonismus. Hier findet der eigentliche Transformationsprozess statt und wird durch die hier beteiligten Menschen herbeigeführt bzw. realisiert. Die Menschen hier können im Rahmen der Möglichkeiten ihres CP/Us entscheiden, ob sie Waren oder Commons produzieren und damit, welche Sphäre sie in welchem Maße bedienen wollen (bzw. können oder

auch noch müssen).

Produktionsablauf in CP/Us

CP/Us vereinen in sich die einander widersprechenden kapitalistische und commonistische Produktionsweisen und arbeiten deshalb zwar auch mit Geld, gestalten die Herstellung jedoch selbstorganisiert und bedürfnisorientiert in folgenden drei Schritten:

- Die solidarische Ermöglichung der Produktion im kapitalistischen Umfeld durch Crowdfunding, Bieterunden, ehrenamtlichem Engagement oder ähnlichem.

- Die Herstellung von Gütern und anderen Formen bedürfnisbefriedigender Ermöglichungen.

- Die kalkulatorische Aufteilung des Ertrags nach Prioritäten:

Priorität 1: Selbstversorgung, also ggf. die Entnahme nach eigenem Bedarf.

Priorität 2: Waren zur Sicherung von ökonomischer Tragfähigkeit und Weiterproduktion (Gehälter, Ein- und Zukäufe, …)

Priorität 3: Commons, die ggf. als Überschüsse oder Mehrproduktion entstehen und anstatt als verwerteter Reinvest ins Projekt oder als Gewinn in die Taschen der Mitglieder fließen, in den Verbund eingespeist werden.

Wie können Überschüsse bei doch eigentlich bedarfsgerechter Herstellung entstehen?

● Der eingangs kalkulierte monetäre Bedarf führt (zufällig oder geplant) zu einer Übererfüllung bzw. erlaubt eine Mehrproduktion.

● Beteiligte in CP/Us geben eingebrachtes individuelles und kollektives Eigentum auf oder erlauben die Mitnutzung dessen zur gemeinsamen Herstellung.

● Die zielgerichtete Herstellung von Commons in Ruhezeiten der eigentlich notwendigen Produktion unter Mitnutzung von Anlagen und Produktionsmitteln. Gegebenenfalls mittels projektfremder Kapazitäten wie bspw. Arbeitskraft und Rohstoffe.

Meta-Commons (MC) vermitteln in beide Sphären und informieren vor allem darüber, welche eingehenden Bedürfnismeldungen aus der commonistischen Sphäre bereits aus anderen CP/Us oder CPs des eigenen Verbundes bzw. etwaiger Nachbarverbünde befriedigt werden können. Ansonsten vermittelt das MC in die zunehmend digitalisierten Märkte der Sphäre des Kapitalismus.

Da Kapitalismus und Commonismus eigentlich inkompatibel sind, dient das MC als „kommunikative Schnittstelle“, indem es die Vernetzung der Information realisiert, die der Kapitalismus forciert und die gleichzeitig Voraussetzung des Commonismus ist.

MC sind Einrichtungen, die ähnlich heutigen Plattformen im Internet gedacht werden können. Gemeint sind damit sowohl digitale Warenhäuser, als auch bereits etablierte Sharing-Dienste. Die Nutzung einer gemeinsamen MC-Instanz kennzeichnet dabei die Verbundsgrenze. Ermöglichungen in diesem engsten Rahmen haben Priorität 1. Die Instanzen verschiedener Verbünde sind jedoch ebenfalls miteinander im direkten Informationsaustausch (Priorität 2) und ermöglichen eine polyzentrische Ausbreitung des Commonismus. Sollte kein Verbund für eine Ermöglichung sorgen können, dann wird mit Priorität 3 an den Markt in die kapitalistische Sphäre vermittelt.

MC selbst werden als Commons-Projekt aus Leistungen und Beiträgen von CPs und CPU/s realisiert und machen sich freie Software zu nutze.

MC treffen keine Entscheidungen! Die Algorithmen hier dienen lediglich einer priorisierten Vermittlung von Bedürfnissen und (Bedürfnis-) Ermöglichungen in Echtzeit. Stößt der Algorithmus auf ethische Fragen oder Grenzen, wird er unterbrochen und Menschen treffen die notwendige Entscheidung zur Fortführung.

Der Algorithmus basiert auf der Grundformel B- – C – B+. Ein Bedürfnis (B-) wird durch eine Commons-Struktur (C) ermöglicht (B+). Da eine Commons-Struktur zumeist selbst neue Bedürfnisse hervorbringt und initiiert, deren zusätzliche Ermöglichungen dann der primären Ermöglichung vorausgehen müssen, entsteht ein iterativer Prozess.

Trifft nun beim MC ein Bedürfnis ein, das nicht durch direkte Vermittlung und Bereitstellung befriedigt werden kann, weil es erst hergestellt werden muss, so kann es die bis in grundlegende Tiefe am Herstellungsprozess beteiligten CPs oder CP/Us ermitteln und den jeweils spezifischen Zusatzbedarf dort anmelden. Die CPs und CP/Us stellen diese Voraussetzungen für die übergeordnete Ermöglichungen dann aufsummiert im Rahmen ihrer Kapazitäten her. Für dieses iterative Commoning wird Zeit benötigt, die das MC auf Grund eines gut gepflegten Datenbestandes

kalkulieren kann.

Die (planetare) Grenze einer Herstellungskapazität bestimmt sich durch die Summe aller gemeldeten Einzelkapazitäten von CPs und CP/Us (im Übergang problematischerweise auch durch Us). In den commonistischen Produktionsstätten sind es die jeweiligen Menschen vor Ort, die darüber entscheiden, welche maximale Leistungsfähigkeit und Produktivkraft ihr Projekt unter Beachtung aller ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen haben kann.

Antrieb für Wachstum und Ausbreitung des Verbundes bzw. des Commonismus

Die wesentliche Grundvoraussetzung des Commonismus stellt kollektive Verfügbarkeit dar. Diese wird in Commons realisiert, die prinzipiell auf zwei Arten entstehen können: Entweder durch direkte Herstellung als Commons mittels Commoning oder durch Wandlung von Waren in Commons unter Aufgabe von Eigentum.

Voraussetzung für die Ausbreitung ist, dass Energie tendenziell aus der kapitalistischen Sphäre in die des Commonismus fließt. Energie umfasst an dieser Stelle Güter, Produktionsmittel, Arbeitskraft, Zeit, Innovationen u.v.m. Mit anderen Worten muss in den Verbund durch die CP/Us mehr warenförmig eingeschleust werden, als dort als Commons entströmen.

Da Commonismus auf dem Ideal der Freiwilligkeit fußt, kann es hier keine vergleichbare Antriebslogik, wie die des Sach- und Verwertungszwangs im Kapitalismus geben. Keine Ansätze stellen somit auch Macht- und Herrschaftstreben bzw. der damit verbundene äußere Druck auf andere Menschen, Besitz- und (materielles) Profitdenken sowie Konkurrenz und Wettbewerb dar. In der quantitativen Produktionskraft ist der Commonismus dem Kapitalismus unterlegen, was die Überlebensfähigkeit einer zukünftigen Gesellschaft eigentlich sogar voraussetzt (→ Degrowth).

Als individueller und kollektiver Antrieb können hier also lediglich innere Bedürfnisse wirken. Moralische und ideologische Überzeugungen reichen jedoch nicht aus. Greifen könnten ein individuell und gesellschaftlich zunehmendes Bedürfnis nach Befreiung aus Sachzwängen und hierarchischen Strukturen, also die Bedürfnisbefriedigung ohne Geld, eine freie Zeiteinteilung bzw. auch die freiwillige Zuordnung zu selbstgewählten Projekten und auch ganz neue Möglichkeiten bzw. andere Bedingungen zur Realisierung von Projektideen. Also solche, die ökologische und soziale Qualitäten erlauben, die der Kapitalismus strukturell behindert.

Beispiel

In der Darstellung oben könnten die drei CP/Us des zentralen Commonsverbundes beispielsweise eine Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi), eine Hausprojekt des Mietshäuser-Syndikates und ein Telekommunikationsprojekt wie TeleCommons sein. Sie alle müssen sich finanzieren, sind aber solidarisch organisiert und getragen. Diese wollen nun einen gemeinsamen Verbund errichten, um Synergieeffekte zu erzielen und errichten ein Meta-Commons, also eine von allen gemeinsam genutzte und gepflegte Informationsplattform zum gegenseitigen Austausch über Bedürfnisse und deren Ermöglichungen.

Obwohl jedes dieser Projekte autonom wirtschaftet, ist es wahrscheinlich hier und da möglich, sich gegenseitig zu stützen. Denkbar wäre, dass die SoLaWi Ernteerträge, die sie nicht zwingend braucht oder verkaufen muss, an die beiden anderen Projekte verschenkt, um diese zu entlasten. Außerdem denkbar wäre, dass das Hausprojekt mietfreie Räumlichkeiten für Treffen, Arbeiten oder auch zeitweise Beherbergungen zur Verfügung stellen kann. TeleCommons, das sich zunächst über Gebühren finanziert, könnte maßgeblich für die Betreuung des MC sorgen und zugleich unentgeltlichen Informationszugang für Verbundsteilnehmer gewährleisten.

Aus der Synergie aller drei Projekte könnte auch eine Bildungseinrichtung entstehen, die durch ein CP im Zentrum des Verbundes dargestellt wird. Lehrkräfte, Räumlichkeiten, digitale Unterrichtsmittel- und Materialien, sowie eine Versorgung mit Mittagsessen wären vielleicht zuverlässig realisierbar.

Können Bedürfnisse wie Tische und Stühle nicht durch den eigenen, zumeist regional eng gefassten Verbund gestillt werden, kann zunächst trotz etwaigem Transportaufwandes eine Anfrage an andere Verbünde gestellt werden, weil diese vielleicht über eine entsprechende Tischlerei-CP/U oder gar ein CP verfügen. Sollte auch hier keine Ermöglichung zu finden sein, so vermittelt das MC an den Markt und schaut nach den günstigsten Angeboten, die Tischlereien oder der Handel der kapitalistischen Sphäre bietet.

Entschuldigt, aber das klingt schon sehr nach Schlaraffenkommunismus, und scheint meine Skepsis hinsichtlich der Nebelhaftigkeit des geheimnisvollen Ziels einer „befreiten Gesellschaft“ zu bestätigen. Klingt wie die Männerfantasie eines „Commonismus“ in dem es weder etwas über gesellschaftliche Kosten und Mühen noch über Gewinne und (mögliche) Verluste für die Gesellschaft zu ergründen, entscheiden und nachzujustieren gibt sondern nur immer mehr individuelle Bedürfnisbefriedigung.

Uff… Bei aller persönlicher Sympathie muss ich hier, wie bereits nach unserem Mailkontakt, klarstellen, dass die von dir beschriebene Struktur nichts mit der von mir als „B- -C- B+“ bezeichneten Logik zu tun hat. Denkbar wäre hier meiner Meinung nach eine dritte Sphäre, in welcher die Logik „XK – ZF – KX“ herrscht, da die Benennung nur oberflächlich im Rahmen der Warenproduktion ist. Deutlich wird das in der Grafik zu den CP/Us, in welcher ein Teil der Überschüsse Waren heißt und ein anderer einfach Commons. – Aber das jetzt wirklich nur zur Distanzierung und um deutlich zu sagen, dass „B- -C- B+“ in meinem Artikel für etwas qualitativ anderes steht.

„Produziert wird hier nur zum tatsächlichen Bedarf“ (C.S.)

Welcher Bedarf entscheidet denn über die Realisierung? Der Bedarf des Produzenten nach „eigener Weiterentwicklung“, wie es bei Marcus Meindel heißt, oder der Bedarf des Nachfragenden, auch wenn der Produzent mal nicht die große Lust hat, dieser Nachfrage Rechnung zu tragen?

Der folgende Kommentar sprengt den Rahmen; er könnte in ganz viele Diskussionen bei Simon/Stefan, Marcus, oder Christian eingefügt werden. Er passt überall; weil ich einen generellen Mangel der hier vorgetragenen Transformationskonzepte ansprechen möchte; und zwar speziell derjenigen, die- wie hier Christians Ansatz im Gefolge von Marcus – versuchen, den Zustand der Ko-Existenz des Commonismus mit einer ihm widersprechenden Umgebung, und den Prozess seiner „verdrängenden“ Ausdehnung in diese Umgebung hinein begrifflich zu fassen. (Ich sehe keine Antworten auf meine Einwande (bei Marcus neulcih), die aus dem Verweis auf industrielle Produktionsstrukturen erwachsen; aber das kann ich anderswo nochmal ansprechen.)

Mir fehlt bei alldem das Bewusstsein der Aufgabe, sich auch der Umgebung widmen zu müssen. Kann man die sich selbst überlassen? Muss da dem wie immer „intern“ zu gestaltenden Transformations- und Commons-Prozess nicht von dort her, „extern“, etwas entgegen-wachsen?

Dass ihr das so wenig bedenkt, hat mit einer strukturellen Schwäche eurer Kritik des Bestehenden zu tun; die könnte man zwar anhand von Stefan+Simons Buch besprechen; ja sogar anhand der Ausfälle auf kategorialem Feld, mit dem Brenner/Wood versuchen, den vor-bürgerlichen Staat (den absolutistischen) zu analysieren (sie haben keinen Begriff davon). Aber es geht, viel Praxis-näher, hier.

Die Menschen in bürgerlichen Gesellschaften haben keine Kontrolle über den Prozess der kollektiven Willensbildung und Entscheidungsfindung.(Mattis ist hier derjenige, der nicht müde wurde, diesen Mangel auch in kollektivistischen Projekten aller Art aufzudecken.)Sie sind – notwendig, verschwörerisch operierenden – Eliten-, Geheimdienst-Rackets, wie dem der Neo(lib)con-Falken aka Foreign Policy Establishment, in Kongress, State-Department und CIA, oder oligarchischen Kaperungen ihrer politischen Organe (der US Wahlen zB) wehrlos ausgeliefert.(Der ganze „Westblock“ ist es derzeit; also auch „wir“, hier. Dass da nur ja keine Illusionen aufkommen…)

Ich sage bewusst: Schon die rein POLITISCHE Willensbildung funktioniert in elmentarsten, existenziell bedeutsamsten Angelegenheiten nicht; wie ehe und je und August 14, und 38/39, und 83… haben gerade die mörderischsten Gangs von allen, da die verrückt-entschlossensten ,die freieste Bahn. Und nichts, keine Friedensbewegung (bisher), konnte sie aufhalten. (Aber etwa Gelbwesten? Glaubt ihr?)

Wieviel mehr gilt das alles, wenn dann auch noch die Aufgaben des kollektiven PLANENS hinzukommen; und das WAS, über das entschieden werden muss, allererst artikuliert, gestaltet, gekannt, erwogen werden muss, mit allem Für und Wider. – Ihr habt ja recht: „kollektives Verfügen“ ist vorausgesetzt. Aber dann kommt gleich: Kollektives Verfügen-KÖNNEN, reales Aneignen. Das „Hineinwachsen“ von Commons in ihre nicht-commonistische Umgebung bleibt doch nicht unbemerkt; die Schnittstelle wächst sich zur breiten Schnitt-Fläche aus. Wie soll, wie kann sie gestaltet sein, wenn da nur Gegensätze aufeinandertreffen und sich heillos abstossen?

Und NOCH viel weiter geht die Frage, wenn man die technologische Seite in den Blick nimmt: Wie kann eine ganze Gesellschaft die Notwendigkeiten lernen und sich ihnen kollektiv stellen, die ihnen ein nicht-mehr destruktives Verhältnis zur Natur (und ein reparatives zu den angerichteten Schäden) abverlangt? Das ist ja bereits ein Problem der algorithmen-regulierten Integration einzel-commonistischer Pläne (wie bedürfnis-orientiert auch immer): Als ob da nicht ununterbrochen planerisch, vor allem aber erst einmal technologisch Grenzen überschritten werden müssten – erst recht, wenn man Energie-bilanzierend und cradle-to-cradle-gemäss vorgehen möchte – um eine Technologie aus EINEM Guss, und immer eng entlang den Naturanforderungen (die von den Beteiligten gewusst werden müssen) zu entwerfen? – Alles, was nicht „Demarchie“ bei keimform ist, ist entweder entschärfter Markt; oder ein raffiniert eingefädelter Alternativ-Vermittlungsmodus. Und alles scheitert an der schlichten Aufgabe, ohne die grosse Kollektive auf dem erreichten Wissens- und Reproduktionsniveau nicht weitermachen können, wenn sie sie nicht lösen, nämlich: kollektiv zu lernen. Sodass der Lernfortschritt JEDES EINZELNEN (!!!) das Mass, nein Form, Gehalt des Fortschritts „aller“ (als wären sie anfangs, also derzeit, je mehr gewesen als ein mörderisch desorganisierter Haufen) wird.

Die Wand, vor der man steht, wenn man sich ernsthaft auf die genannten Aufgaben, auch nur die erste, leichteste, einlässt, kann man an den Krämpfen und Kämpfen und Albernheiten einer „Bewegung“ wie aufstehen erleben. Eine erste experimentelle Versuchsanlage für Transformationsprozesse. Ich kann nur jedem hier raten, sich DAS einmal (sagen wir: als teilnehmender Beobachter) anzusehen. Und nicht gleich schreiend davonlaufen; sonst lernt man nichts.

@franziska: Hast du eine Idee, wie wir aus der heutigen Situation heraus einen Prozess des kollektiven Lernens anstoßen können? Und wie könnte deiner Meinung nach kollektives lernen real aussehen?

@Marcus Idee? ja hab ich; mehr als eine. Aber bitte, Marcus, und alle: schaut doch uns selber an; unser kleines Schreiberlings-Kollektiv (und die andern Schreibzirkel der radikalen Linken). Da habt ihr noch so ein Labor.Aber deine Frage auch nur andeutungsweise zu beantworten, wäre die Mega-Thread-Kaperung schlechthin. Da müsste ich fragen, ob keimform mich mal den ein oder andern Artikel schreiben lässt; Stoff gäbs genug; Zeit leider weniger, ich hab ja gesagt, wo ich mich zur Zeit rumtreibe.

Soviel aber hier und jetzt doch: Als entscheidendes Zentrum allen Lernens (also auch des kollektiven) sehe ich die Aufmerksamkeits-Organisation – also die Begriffsbildung (kollektiv: die gemeinsame) an. Und darüber, was (oder wie man) die „anstossen“ kann – darüber hab ich >30 Jahre lang nachgedacht. Ich hoffe… nicht umsonst; aber wer weiss das schon.

(Stefan+Simon, Benni, und die andern haben privat meine Zentralkritik am Buch bekommen, die lief drauf hinaus, dass sie diese Kategorie (und letztlich: die historische Entwicklung, das holprige kollektive Lernen bis heute) nicht für analysierenswert gehalten haben. Es kommt mir da immer so vor, dass es für besonders materialistisch gehalten wird, wenn „die Verhältnisse“ (oder neuerdings: die Beziehungen) „sich entwickeln“, also in gewissem Sinn: dazulernen, sich ausdifferenzieren; und die kleinen Menschlein (diese „Ensembles“) zappeln im Beziehungsnetz, und werden von ihm gemacht und geformt, oder, machen sich, ihm gemäss, zurecht. Die wichtigsten Lern-, also Entwicklungsschritte hingegen finden immer irgendwie ausserhalb, zwischen den Leuten, statt: im „Vermittlungszusammenhang“, im „Gesellschaftlichen“, im Trans- und Meta-Personalen, und den „Mitteln“.)

@franziska: Nur um da nicht stehen zu bleiben, aber ohne den Thread hier übermäßig strapazieren zu wollen: Wer seid denn ihr? „Selbstbestimmung als Aufgabe“? Und welche sind die Schreibzirkel der radikalen Linken, die wir uns ansehen sollen?

@Marcus: Ich meinte uns hier, die keimform Autoren und Kommentatoren. Bin nicht mehr dazu gekommen, das nachträglich zu präzisieren. Und ich meinte: Schreiben, Diskutieren ist nun mal die Hauptaktivität der radikalen Linken. Also meine ich die andern linksradikalen (Schreib)Zirkel. Und wie man sich da eben NICHT verständigen kann. Das kann in „unsern“ Kreisen eben auch exemplarisch studiert werden. Man muss nicht so weit weggehen.

(Meine Seite ist privat, und dort diskutiert derzeit niemand ausser mir.)

@Mattis (3): Ich denke beides. Der Bedarf eines Nachfragers wird vom MetaCommons der Reihe nach an mögliche Produzenten im gleichen Verbund, im Nachbarverbund oder letztlich dem (noch bestehenden) Markt vermittelt. Sollte sich ein Produzent finden, der sich bereit erklärt, den gemeldeten Bedarf decken zu können, dann findet die Befriedigung dessen im Folgenden statt. Andernfalls muss der Bedarf letztlich unbefriedigt bleiben. Gründe dafür gäbe es viele denkbare. Nicht nur, dass der Produzent ausgelastet ist (zeitlich, ökologisch, …), sondern auch, weil er den Bedarf als ungerechtfertigt ansieht und nicht erfüllen mag.

„Produziert wird hier nur zum tatsächlichen Bedarf“ (C.S.)

„Sollte sich ein Produzent finden, der sich bereit erklärt, den gemeldeten Bedarf decken zu können, dann findet die Befriedigung dessen im Folgenden statt. Andernfalls muss der Bedarf letztlich unbefriedigt bleiben.“ (C.S.)

Das ist widersprüchlich, denn also wird für den Bedarf nur produziert, wenn „sich ein Produzent findet“; das bedeutet außerdem Konkurrenz der Produzenten untereinander (um die „guten“ Aufträge) und Konkurrenz der Nachfrager darum, einen Produzenten zu finden.

Für Luxus-Dienste mag das praktikabel sein.

Aber mir fehlt bei diesem Modell die Zuverlässigkeit für die Befriedigung aller normalen Bedürfnisse des Alltags, vom Wohnen und Essen über die Müllabfuhr bis zum Arzt. Im Gegenzug denke ich, dass erwachsene Menschen durchaus Verbindlichkeiten als Produzenten eingehen können, also auch mal, zumindest zeitweise, einen Job tun können, der vielleicht nicht ihr Traumberuf ist, und diesen trotzdem verlässlich und gewissenhaft ausüben.

Eine öffentliche, konkurrenzfreie Organisation der Ökonomie mit planmäßiger Einteilung der Arbeit scheint mir dazu eine wesentliche Voraussetzung. Die Gesellschaft trägt den teilweise erheblichen Aufwand für die Ausbildung – und kann dafür in der Folge auch eine zuverlässige Mitarbeit erwarten. Jeder macht eine begrenzte Zeit lang auch eine der lästigeren Tätigkeiten (z.B. Müllabfuhr), damit das niemand lebenslang tun muss. Dabei sind viele Freiheiten möglich (Halbtagsarbeit, Auszeiten, Rotation etc.) ohne Beeinträchtigung der Bedarfsdeckung, sofern dies alles gut organisiert wird; das kann man nur gemeinschaftlich leisten und mit der Bereitschaft, Aufgaben für eine gewisse Zeit zuverlässig zu übernehmen.

@Mattis (10):

>> … also wird für den Bedarf nur produziert, wenn „sich ein Produzent findet“

Wo ist das ein Widerspruch? Man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, dass ein Bedürfnis nur dann befriedigt werden kann, wenn sich dafür auch eine Ermöglichung/jemand, der es ermöglicht findet.

>> … das bedeutet außerdem Konkurrenz der Produzenten untereinander (um die „guten“ Aufträge)

Wieso das? In Konkurrenz treten Commons-Projekte prinzipiell nicht. Warum auch? Was sollten „schlechte Aufträge“ in einer Commons-Gesellschaft eigentlich sein? Was überhaupt Aufträge…? Bei CP/Us tritt Konkurrenz ggf. schon auf, wie zum Beispiel bei mehreren SoLaWis, die eng beieinander liegen und um Beitragende buhlen müssen… Aber innerhalb der Außengrenze herrscht Freiwilligkeit, die frei von monetären Sachzwängen ist. Hier muss niemand konkurrieren und könnte auch ganz allein „sein eigenes Ding“ machen, um damit letztlich gesellschaftlich beizutragen ohne dabei wachsen oder etwas/jemanden befürchten zu müssen. Die Option zur Kooperation steht aber immerzu und allen offen.

>> mir fehlt bei diesem Modell die Zuverlässigkeit für die Befriedigung aller normalen Bedürfnisse des Alltags

Ich kann mir vorstellen, dass dieser Eindruck eine Prägung unserer aktuellen Sozialisation ist. Das Bedüfnis nach einer gesicherter Zuverlässigkeit ist dabei zwar allgemeingülig, aber gibt es nicht einen unüberwindbaren Zielkonflikt zwischen Freiheit/Freiwilligkeit und Sicherheit/Zuverlässigkeit? Ist eine Gesellschaft basierend auf Freiwilligkeit überhaupt denkbar, die Zuverlässigkeit in ähnlicher Weise herstellen kann wie die heutige „Megamaschine“?

Aus meiner Sicht könnte sich Zuverlässigkeit dennoch durch zwei Komponenten weitgehend einstellen: Transparenz und Überfluss. Insbesondere in den lebensnotwendigen Bereichen! Transparenz meint, dass sich jeder darüber informieren kann bzw. darüber informiert wird, woran es gerade oder auch perspektivisch mangelt und wo Versorgungslücken (im weitesten Sinne) entstehen, falls sich keiner darum kümmert. Überfluss meint vor allem Redundanzen, also dass Mehrfachabsicherung bestehen und Single-Point-of-Failures vermieden werden. Darüberhinaus meint Überfluss auch, dass mehr Menschen zur Verfügung stehen, um vor allem die wirklich notwendigen bzw. auch öffentlichen (was auch immer das dann sein soll..) Aufgaben zu erledigen, als es dafür eigentlich braucht, so dass diese sich „bequem“ in die Aufgaben reinteilen können. Das ist auch das, was Du meinst, wenn man zeitweise nicht seinem Traumberuf nachgehen kann. Aber auch für die Müllabfuhr kann es ein Commons-Projekt geben! Vermutlich arbeitet da keiner aus großer Lust heraus, erkennt aber die Notwendigkeit darin und übernimmt deshalb freiwillig einen Anteil. Noch besser wäre natürlich, wenn die Menschen zunehmend geneigt wären, Müll von vornherein zu vermeiden, um ihn somit gar nicht wegräumen oder entsorgen zu müssen! Ein schöner Nebeneffekt… 😉

>> planmäßiger Einteilung der Arbeit

gilt es wohl gerade zu vermeiden und dennoch eine Zuverlässigkeit herzustellen! Darin besteht eine der grundlegenden Herausforderungen, deren Lösung vielleicht auch viel mit persönlicher Haltung zu tun hat? Wenn zunehmend Reputation zum Maßstab wird und Status im Rang ersetzen kann, dann könnte ein (hoffentlich) den allermeisten Menschen innewohnendes Verantwortungsgefühl oder besser noch Mitgefühl anderen gegenüber auch wieder zur Geltung kommen und für die in der Tat notwendige Zuverlässigkeit sorgen.

Das alles spielt aber aus meiner Sicht für das skizzierte Modell nicht die zentrale Rolle, selbst wenn es wichtige Commons-Theorie beinhaltet und diskutiert werden muss. Die Organisation innerhalb der Commons-Projekte und selbst innerhalb der Zwitter sollte hier eigentlich genauso wenig diskutiert werden, wie die innerhalb von kap. Unternehmen. Diese Ausgestaltung obliegt den dort agierenden Menschen.

Von zentraler Bedeutung ist im Grunde, dass in den zwittrigen CP/Us „wahlweise“ Waren oder Commons hergestellt und ausgeführt werden, die damit entweder die eine oder eben die andere Sphäre bedienen und fördern. Der Verbund, der durch die zielgerichtete Vernetzung von Commons-Produzenten geschieht, ermöglicht eine übergreifende Kooperation verschiedenster Projekte, erhöht damit deren Reichweite und Wirkkraft und ermöglicht insgesamt sich verstärkende Synergieeffekte sowie steigende Freiheitsgrade.

@Christian Schorsch:

Diesen Zielkonflikt mag es geben, aber muss man daraus dann nicht „um so schlimmer für die (rein intrinsische) Freiwilligkeit“ schließen? Seien wir doch mal ehrlich: Fehlt es an Zuverlässigkeit, funktionieren Produktionsprozesse in einer hochgradig komplexen und arbeitsteiligen Gesellschaft nicht nur unzuverlässig, sondern gar nicht — braucht es hundert Teilkomponenten und Vorprodukte für einen bestimmten Produktionsprozess, scheitert dieser leider auch dann, wenn 95 Prozent davon zuverlässig bereitgestellt wurden. Also wenn man nicht auf einen weitgehenden Wegfall der heutigen Komplexität dank „Wundertechniken“ wie 3D-Druck hoffen will (was ich inzwischen für unrealistisch halte), müssen sich die Verfechter_innen der intrinsischen Freiwilligkeit IMHO der Herausforderung stellen, klarzumachen, warum sie gerade keinen Zielkonflikt sehen. Oder (wie ich es inzwischen für erfolgversprechender halte) über Alternativen nachdenken, die die Sicherheit/Zuverlässigkeit weiterhin — und zwar künftig nicht nur für die privilegierten Geldbesitzer_innen, sondern möglichst für alle — gewährleisten können, auch wenn dafür vielleicht Abstriche an der rein intrinsischen Freiwilligkeit nötig sind.

„einen unüberwindbaren Zielkonflikt zwischen Freiheit/Freiwilligkeit und Sicherheit/Zuverlässigkeit?“

Ich bin in der Lage mir zuverlässig und freiwillig jeden Morgen die Zähne zu putzen, obwohl ich es hasse. Also es mag ja einen Zielkonflikt geben, aber mit solchen Pauschalurteilen kommt man da nicht weiter. Freiheit _ist_ vielleicht nicht „Einsicht in die Notwendigkeit“, aber dass Menschen grundsätzlich in der Lage sind Einsicht zu zeigen sollte man nicht vergessen, nur weil wir in einer Gesellschaft leben, die alles daran legt genau diese Einsicht zu verhindern.

Schaut mal hier rein:Dyer-Witheford, Nick (2009): The circulation of the common. Paper posted to Species-Beings blog on November 30, 2009. Online:

http://commonism.wordpress.com/2009/11/30/the-circulation-of-the-common/

Da werden drei Typen von Commons unterschieden mit je unterschiedlichen Funktionslogiken. Und auch sonst m.E. anschlussfähig…