Dank Produktivkraftentwicklung zur neuen Gesellschaft?

Trägt jede Produktionsweise ihren eigenen Untergang in sich? Führten die inneren Widersprüche des Feudalismus dazu, dass der Kapitalismus entstand und ihn schließlich ersetzte? Und sorgen dementsprechend auch Entwicklungen innerhalb des Kapitalismus dafür, dass er sich selbst den Boden entzieht und zugleich den Weg für eine neue, zuvor noch nicht realisierte und realisierbare Produktionsweise bereitet?

Trägt jede Produktionsweise ihren eigenen Untergang in sich? Führten die inneren Widersprüche des Feudalismus dazu, dass der Kapitalismus entstand und ihn schließlich ersetzte? Und sorgen dementsprechend auch Entwicklungen innerhalb des Kapitalismus dafür, dass er sich selbst den Boden entzieht und zugleich den Weg für eine neue, zuvor noch nicht realisierte und realisierbare Produktionsweise bereitet?

In letzter Zeit war ich von einem solchen logischen Zusammenhang zwischen zeitlich aufeinanderfolgenden Produktionsweisen ausgegangen. Eine Reihe von Überlegungen, die vor allem durch Ellen Meiksins Woods Buch The Origin of Capitalism (2002) ausgelöst wurden, hat dazu geführt, dass ich diese Annahme nicht mehr plausibel finde.

Ein beliebter Ausgangspunkt für die These, dass dem Kapitalismus seine inneren Widersprüche zum Verhängnis werden müssen, ist das „Maschinenfragment“ aus den Grundrissen von Karl Marx (MEW 42, 590ff). Die Produktivkraftentwicklung führt dazu, dass immer leistungsfähiger werdende Maschinen die „lebendige“ Arbeit von Menschen im unmittelbaren Produktionsprozess mehr und mehr ersetzen. Für das einzelne kapitalistische Unternehmen ist dies ein Mittel, Kosten zu sparen und sich gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen. Dieser ist allerdings nicht von Dauer, denn die Konkurrenz muss nachziehen, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Auf Dauer untergraben die konkurrierenden Kapitalien damit ihre eigene Grundlage, denn die Kapitalvermehrung setzt die Ausbeutung lebendiger Arbeit voraus, und diese wird durch die Rationalisierungen beständig reduziert. (Natürlich ist auch für die Produktion der Maschinen lebendige Arbeit nötig, jedoch weniger als durch ihren Einsatz gespart wird – andernfalls würde er sich nicht rechnen.)

Manche Autoren (z.B. Lohoff und Trenkle 2012) schließen daraus, dass der Kapitalismus sich durch die zunehmende Automatisierung seine eigene Grundlage (die Verwertung menschlicher Arbeit) entzieht und so in eine Dauerkrise gerät, aus der er nicht mehr herauskommen kann. Auch wenn das empirisch derzeit eine gewisse Plausibilität besitzt, ist es theoretisch nicht überzeugend, da Produktivkraftsteigerung nur dazu führt, dass bestimmte Güter mit weniger Aufwand hergestellt werden können als zuvor. Die Menge der insgesamt zirkulierenden Güter ist aber nicht konstant, sondern nimmt im Kapitalismus immer weiter zu.

Die Kapitalistinnen (in diesem Text verwende ich weibliche und männliche Formen zufällig im Wechsel) können ihre Verwertungsprobleme also tendenziell dadurch lösen, dass sie vorhandene Märkte ausweiten oder neue Märkte erschließen. Ob dies auf Dauer in ausreichendem Maße praktikabel ist, um den Rationalisierungseffekt auszugleichen und die insgesamt verwertete menschliche Arbeit mindestens konstant zu halten, ist eine offene Frage. Zumindest theoretisch besteht diese Möglichkeit aber, weshalb der Kapitalismus hier nicht notwendigerweise an eine Grenze kommt.

Meine eigenen Überlegungen der letzten Jahre (z.B. Siefkes 2012 sowie 2013) bezogen sich daher zwar ebenfalls auf diese Thematik, aber von der anderen Seite aus betrachtet – der der menschlichen Bedürfnisse. Produktivkraftsteigerung führt dazu, dass ungefähr gleichbleibende Bedürfnisse mit immer weniger Arbeit befriedigt werden können. Dass jeder Mensch einen Großteil des Lebens mit Arbeit verbringen muss, nur um den eigenen „Lebensunterhalt“ zu sichern, wird so immer mehr zu einer lediglich absurden Konsequenz der kapitalistischen Gesellschaftsform. Würden die vorhandenen Produktivkräfte zum Wohle aller statt zur Kapitalverwertung eingesetzt, wäre sehr viel weniger Arbeit nötig, um allen einen hohen Lebensstandard zu ermöglichen.

Aber bedeutet das, dass der Kapitalismus so ungewollt auf seinen eigenen Untergang hinwirkt? Was theoretisch möglich wäre, braucht die Kapitalisten ja nicht zu jucken. Sie werden die Produktivkräfte weiter dafür einsetzen, wofür sie sie angeschafft haben – zur Kapitalvermehrung. Ändern könnte das nur eine revolutionäre Bewegung, die die Kapitalien enteignet und die Produktion auf Basis der angeeigneten Produktionsmittel selbst in die Hand nimmt, doch davon ist weit und breit nichts zu sehen.

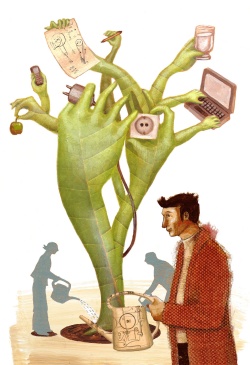

Meine Perspektive bezog sich daher statt auf die Übernahme der vorhandenen Produktionsmittel eher auf die Schaffung neuer, die ohne große Geldmittel und also ohne „Kapital“ aufgebaut und genutzt werden können. Das bedeutet im Vergleich zur heutigen Massenproduktion eine starke Dezentralisierung, denn große Fabriken können schwerlich von kleineren, auf die eigene gemeinsame Bedürfnisbefriedigung ausgerichteten Gruppen aufgebaut und betrieben werden. Im Bereich der Wissensproduktion funktioniert das ganz gut. Mit einem halbwegs aktuellen PC oder Laptop hat fast jede schon ein Produktionsmittel zuhause, das den in den größten IT-Firmen wie Apple, Microsoft und Google eingesetzten Produktionsmitteln nahezu ebenbürtig ist.

Anders sieht es bei der materiellen Produktion aus. Zwar tut sich in letzter Zeit einiges in Richtung dezentraler und ohne großen Hürden nutzbarer Produktionsmittel. Stichworte dafür sind „desktop fabrication“ – produktive Maschinen wie 3D-Drucker auf dem häuslichen Schreibtisch – sowie FabLabs und andere offene Werkstätten mit computergesteuerten Maschinen wie Lasercuttern oder CNC-Fräsen, die zum Experimentieren einladen. Über das Stadium des Experimentierens und der Erstellung von Prototypen und Kleinstserien sind zumindest die bezahlbaren unter diesen Geräten allerdings noch nicht herausgekommen – für eine Produktion in großem Stil rechnen sie sich im Kapitalismus nicht.

Für die Perspektive der Überwindung des Kapitalismus dank fortschreitender Produktivkraftentwicklung gibt es an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Entweder sorgen die dem Kapitalismus inhärenten Tendenzen dafür, dass diese dezentralen Werkzeuge so stark weiterentwickelt werden, bis sie der kapitalintensiven Massenproduktion ebenbürtig oder überlegen sind. Aber – vorausgesetzt, dass dies überhaupt möglich ist – woher sollte eine solche Tendenz kommen? Die reale Entwicklung der Produktivkräfte, wie sie etwa in faszinierender Weise in dem Buch Arbeitsfrei von Constanze Kurz und Frank Rieger (2013) beschrieben wird, zeigt in eine andere Richtung. Menschliche Arbeit wird zwar immer mehr durch Maschineneinsatz ersetzt, doch passiert dies auf industriellem Niveau – die Maschinen selbst werden keineswegs kleiner und zugänglicher, eher im Gegenteil.

Die Alternative ist, dass die für die neue Produktionsweise nötigen Produktionsmittel zwar im Kapitalismus entwickelt werden, aber nicht im Dienste der Kapitalverwertung, sondern im privaten und Hobbybereich. Also von Bastlerinnen, „Hackern“, „Makerinnen“ und anderen, die mit Kapitalverwertung nichts am Hut haben oder sie sogar überwinden wollen. Allerdings beißt sich hier die Katze ein wenig in den Schwanz: die neue, dezentrale und bedürfnisorientierte Produktionsweise setzt einerseits die dafür passende Technik voraus, andererseits müsste die Entwicklung dieser Technik dann selbst schon Ergebnis dieser Produktionsweise (zumindest in prototypischer Form) sein.

Das ist zwar logisch nicht unmöglich, da aus kleinen Anfängen durchaus etwas Großes folgen kann. Mit dieser zweiten Alternative (die mir, wenn überhaupt, plausibler erscheint) haben wir uns jedoch schon von der Vorstellung verabschiedet, dass der Kapitalismus selbst an seinem Grab schaufelt.

Ellen Meiksins Wood (2002) nähert sich dem Kapitalismus von der anderen Seite her – ihr Thema ist nicht sein mögliches Ende, sondern seine Entstehung (eine ausführliche Darstellung und Diskussion ihrer Erkenntnisse erscheint in der nächsten Ausgabe der Streifzüge: Siefkes 2014). Dabei arbeitet sie überzeugend heraus, dass seine Entwicklung keineswegs eine notwendige Konsequenz der inneren Widersprüche des Feudalismus war. Logisch notwendig war zwar offensichtlich, dass er sich aus dem damaligen System heraus entwickeln konnte. Dass er dies tatsächlich tat, war jedoch keineswegs zwingend, sondern Ergebnis historischer Zufälle – es hätte auch ganz anders kommen können.

Der Kapitalismus entstand zunächst in Großbritannien und trat von dort seinen Siegeszug in alle Welt an. Verfechter der historischen Notwendigkeit müssen das für ein eher unwichtiges Detail halten. Die Zeit war damals eben „reif“ für den Kapitalismus, wäre die Situation in England eine andere gewesen, dann wäre er in einem anderen der europäischen Feudalstaaten aufgetaucht. Wood bestreitet dies. Ihren Erkenntnissen nach hätte es auch andere Fortschreibungen des Feudalismus geben können. Sie findet keine Anzeichen dafür, dass andere Staaten ebenfalls kurz vor der „Erfindung“ des Kapitalismus standen, stattdessen wurden sie erst durch die Interaktion und Auseinandersetzung mit dem sich bereits kapitalisierenden Großbritannien auf diesen Weg gebracht. Ohne die ganz spezifische Situation in England, die die kapitalistische Profitmaximierungslogik in Gang setzte, wäre dieses System vielleicht nie entstanden.

War der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus also keineswegs zwingend, dann ist es zumindest naheliegend, dass der Übergang vom Kapitalismus zum „Postkapitalismus“ ebenso wenig vorgezeichnet ist. Eine postkapitalistische Gesellschaft wird es zwar geben, denn es gibt keine plausiblen Argumente dafür, dass der Kapitalismus im Gegensatz zu allen Gesellschaften, die vor ihm kamen, „ewig“ halten, also „das Ende der Geschichte“ darstellen könnte. Doch wie diese Gesellschaft aussehen und welcher Logik sie folgen wird, ist heute noch nicht klar.

Dass die vom Kapitalismus selbst vorangetriebene Produktivkraftentwicklung ihm früher oder später zum Verhängnis werden und die Menschheit aus der kapitalistischen Logik hinaus in eine bessere Gesellschaft katapultieren wird, ist nicht zu erwarten. Nicht die Produktivkraftentwicklung führt zu neuen Produktionsweisen, sondern die praktizierte Produktionsweise treibt die Produktivkräfte in die für sie passenden Richtungen voran. Der ab dem 16. Jahrhundert in der britischen Landwirtschaft beginnende Produktivitätsschub und die „industrielle Revolution“ waren selbst schon Ergebnisse der Entwicklung des Kapitalismus und nicht etwa seine Voraussetzung, wie Wood zeigt.

Im Folgenden soll daher mein Augenmerk statt auf der technischen Entwicklung wieder auf sozialen Modellen der Zusammenarbeit liegen, die den Kapitalismus „auskooperieren“ und perspektivisch überwinden können. Dabei soll es auch darum gehen, wie sich solche Formen der gemeinsamen bedürfnisorientierten Re/produktion aus dem Kapitalismus heraus entwickeln können.

Fortgeschrittene Technik sollte dafür zwar hilfreich, aber nicht notwendig sein. Und wenn man mit Wood davon ausgeht, dass die Produktivkräfte ein Ergebnis der Produktionsweise sind und nicht andersherum, heißt das, dass eine postkapitalistische Produktionsweise zunächst mit dem anfangen muss, was schon da ist, also der vom Kapitalismus hervorgebrachten Technik. Sie wird diese gemäß ihren eigenen Bedürfnissen weiterentwickeln und verändern, doch kann dies nur Ergebnis der Verbreitung der neuen Produktionsweise sein, nicht aber ihre Voraussetzung.

(Fortsetzung: Voraussetzungen für allgemeine bedürfnisorientierte Re/produktion)

Literatur

- Kurz, Constanze und Frank Rieger (2013): Arbeitsfrei: Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. München: Riemann

- Lohoff, Ernst und Norbert Trenkle (2012): Die große Entwertung. Münster: Unrast

- Marx, Karl und Friedrich Engels (1956–1990): Werke. 43 Bände. Berlin: Dietz. Abgekürzt als MEW <Bandnummer>.

- Siefkes, Christian (2012): Produzieren ohne Geld und Zwang. In Raul Zelik und Aaron Tauss (Hg.): Andere mögliche Welten? Hamburg: VSA. URL: keimform.de/2011/produzieren-ohne-geld-und-zwang/

- Siefkes, Christian (2013): Freie Quellen oder wie die Produktion zur Nebensache wurde. In jour fixe initiative berlin (Hg.): „Etwas fehlt“ – Utopie, Kritik und Glücksversprechen. Münster: edition assemblage. URL: keimform.de/2013/freie-quellen-1/

- Siefkes, Christian (2014): Wie der Kapitalismus entstand. Streifzüge 60. URL: keimform.de/2014/wie-der-kapitalismus-entstand/.

Erscheint demnächst. - Wood, Ellen Meiksins (2002): The Origin of Capitalism. London: Verso

Christian, ich kann fast alle Gedanken und Schlußfolgerungen deines Artikels nachvollziehen. Zum Beispiel war „die Ausbeutung von Arbeit“ sicher mal charakteristisch, aber für eine moderne Profitmaximierung ist das nur einer von vielen Wegen der Ausbeutung, und – bei uns, in den westlichen Industriestaaten – nicht mehr der Bevorzugte. Dass die Menschen an der Basis der sozialen Pyramide die Zeche bezahlen, ist nicht nur (tauto-)logisch, sondern auch unabhängig davon, ob sie das als prekär beschäftigte Arbeitende, oder als im Sozialen Netz hängende Nicht-Arbeitende tun. Der Kapitalistin ist es egal, ja sogar lieber, wenn sie ihren Profit mittels Robotik-Produktion, oder durch die Verwertung einer Patent-Idee macht, oder durch eine Soziale Plattform die durchaus von Hundertschaften gutbezahlter Techniker betrieben werden kann, oder durch Spekulationsakte auf einer Börse durch computergesteuerte Transaktionen. Es gibt auch die Ausbeutung der zukünftigen Generationen, wenn man beim lukrativen Betrieb von Atomkraftwerken externe Kosten der Abfallobsorge den nächsten 3000 Generationen aufzwingt.

Um einen Übergang zum Post-Kapitalismus zu denken und zu schaffen, darf man nicht schwarz-weiß denken und muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wesentlich ist, alternative wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, in denen keine Ausbeutung stattfindet. Logisch ist, dass solche Strukturen einen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie Güter (Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen, Ressourcen) günstiger bereitstellen können, und als gesellschaftliche Projekte mehr Sympathie haben, als die profitorientierte Konkurrenz. Die Commons-Bewegung hat den Schlüssel dazu, meiner Meinung nach, in der Hand. Die Anschlußfähigkeit zu den Märkten ist dabei kein Makel, sondern wesentliche Erfolgsbedingung.

Die Orientierung auf dem Weg zu einer postkapitalistischen Gesellschaft ist, meiner Meinung nach, wirklich sehr einfach: Keine Profitorientierung, keine Ausbeutung, faire Wohlstandsverteilung.

Nachtrag: Dagegen erscheint der Diskurs zur Kooperation als Schimäre. In der Marktwirtschaft ist die Konkurrenz eine gerne vermiedene Nebenerscheinung in einem sehr kooperativen System mit klaren und einfachen Regeln. Das macht den Erfolg der Marktwirtschaft aus. Alternative Projekte sind dagegen meist von Richtungsunsicherheit und Schwierigkeiten bei der Kooperation geprägt. Die Regeln sind immer wieder neu zu erfinden und unklar. Kooperation ist so universell wie Kommunikation. Der Begriff der „Kooperation“ eignet sich deshalb nur schlecht als Inbegriff des Guten; man kann ihn nicht für sich pachten.

Die These, man müsse erst im Kapitalismus die Produktivkräfte entwickeln, bevor man versucht, die Produktionsweise kommunistisch zu organisieren, hat mich noch nie überzeugt. Es wird überhaupt nicht schlüssig erklärt, was sich an der Ausgangslage durch Entwicklung der Produktivkräfte positiv ändern soll. Rückblickend kann man feststellen, dass wir heute in Bezug auf eine Transformation zum Kommunismus nicht besser dastehen als etwa 1870. Das Beibehalten des Kapitalismus fürhrt nur zur Verlängerung, Intensivierung und Ausbreitung des Elends.

Sowohl die „bewusste“ (wohl eher bewusstlose) Entwicklung der kapitalistischen Produktivkräfte durch mustergültige Staatsparteisozialisten wie jene in China als auch die hilflose „Strategie“ des Wartens auf den angeblich zwangsläufigen Zusammenbruch – eigentlich nichts weiter als eine praktische Absolution fürs hemmungslose Mitmachen bei der Ausbeutung – haben nur mehr Elend geschaffen. Waren 1870 nur einige hundert Millionen Leute der kapitalistischen Produktionsweise unterworfen, so sind heute vom kapitalistischen Elend über 7 Milliarden Menschen betroffen. Welch grandioses Versagen der Produktivkraftentwicklungs- und Abwartehypothesen! Wir könnten längst im Kommunismus leben.

Das Elend hat sich aber auch verschärft. Kapitalakkumulation führt zu wachsender Verelendung und einer steigenden Ausbeutungsrate. Die Produktivkraftsteigerung macht sich also gegen die Interessen der Lohnabhängigen geltend. Sie festigt die kapitalistische Ausbeutung und bringt nur mehr Elend.

Wenn das Ziel die Produktivitätssteigerung sein soll, dann ist eine Entwicklung der Produktivkräfte innerhalb des Kapitalismus erst recht absurd. Ein Wechsel zu kommunistischer Produktion wäre die einfachste Maßnahme, um die Produktivität schlagartig zu verfielfachen. Wir hätten bei gleichbleibender Technologie plötzlich eine 5-Stunden-Woche, weil die ganze überflüssige Arbeit, die die Ineffizienz der Märkte und des Profitzwangs erfordert, entfiele. Zudem ist sehr fraglich, ob die unter kapitalistischen Bedingungen entwickelten Produktivkräfte überhaupt im Kommunismus so vorteilhaft sind. (Für die Opfer kapitalistischer „Entwicklung“ sind sie es schon heute nicht.)

Vielmehr gehe ich davon aus, dass im Kapitalismus Technologie auf einen Entwicklungspfad gedrängt wird, der nicht aus sachlichen Überlegungen gewählt wird und auch schwerlich mit kommunistischen Zielsetzungen kompatibel ist. (Eine radioaktive Verstrahlung der Erdoberfläche mag zwar aus Sicht der Profiteure, die sich in sauberen Refugien verbarrikadieren können, verlockend erscheinen, ist aber unter dem Aspekt der Reichtumsmehrung und Aufwandsverringerung für alle Menschen verheerend.) Solche Fehlentwicklungen rückgängig zu machen und ihre schädlichen Folgen zu beheben wird immer schwieriger werden, je länger man den falschen, weil profitablen, Pfad eingeschlagen hat. Mit dem Primat der Produktivkraftentwicklung brockt man sich also eine Menge vermeidbarer Schädigungen ein. Und man stärkt die kapitalistische Herrschaft über sich. Denn kapitalistische Technologie ist auch Herrschafts- und Unterdrückungstechnologie.

Mir scheint die Argumentation pro Produktivkraftentwicklung auch logisch nicht haltbar, weil der Verbesserung der Produktionsmittel prinzipiell keine Grenze gesetzt ist. Eine Entwicklung der Produktivkräfte wird immer möglich sein. Also ist eine Veränderung der Produktionsweise notwendigerweise immer zu früh. Diese Argumentationsweise ist ein Einwand gegen den Kommunismus zu allen Zeiten. Folgt man ihr, schließt man eine Revolution für alle Zeiten aus. Auch im Jahre 2500, falls es die Menschheit dann trotz kapitalistischer Massenvernichtungstechnologie noch geben sollte, wäre gewiss noch eine Steigerung der Produktivität durch technischen Fortschritt möglich. Ebenso im Jahr 3000 usw. bis in alle Ewigkeit.

Produktivkraftentwicklung könnte zum Untergang des Kapitalismus führen, aber nicht so wie die Abwartler es sich vorstellen, sondern eher zum Untergang durch Vernichtung der Zivilisation oder gar der Menschheit. Die Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus ist gefährlich und jeglichem Fortschritt hin zum Kommunismus höchst abträglich.

(Vielleicht kann ein Verfechter der These der Produktivkraftsteigerung diesem Blog mal eine Kommentarfunktion spendieren, die auch Absätze erkennt. Die wäre auch noch in einer postkapitalistischen Gesellschaft nützlich. Mir ist es inzwischen peinlich, dass meine Kommentare immer als ungegliederte Textwüste erscheinen. Vielen Dank schon mal an denjenigen, der die Absätze wieder einbaut. Wenn selbst nach Jahren, die das Problem jetzt schon bekannt ist, die Behebung euch immer noch wie Raketenwissenschaft anmutet, dann macht es doch simpler: Lasst über alle Kommentare von mir grep drüberlaufen und in alle Satzzeichen-Wort-Kollisionen einen Absatzwechsel einsetzen. Oder zeigt mir mal den Quellcode der Kommentarfunktion. Vielleicht kann ich was machen. Das gibt es doch einfach nicht, dass selbst die Profientwickler hier über Jahre den Bug nicht finden.)

@libertär: ja, das ärgert mich auch laufend. Was ich tue: Eine gewisse Zeit nach dem Speichern eines Beitrages gibt es drunter einen „Bearbeiten“ Link. Wenn man dort die Absätze wieder einfügt, bleiben sie erhalten! Aber Vorsicht: nach dem Bearbeiten wird der eigene Beitrag doppelt angezeigt. Die untere Version ist unverändert. Darüber ist aber die bearbeitete Version mit Absätzen, allerdings in einer größeren Schriftart! Die aber nicht der normalen Schriftart entspricht, die andere Leser oder man selbst beim Wiederbesuch liest.

Nun braucht man nur noch: Sich die Absätze gut merken, nicht zu viele Absätze verwenden, bzw. ein Sonderzeichen am Beginn von Absätzen verwenden (ich versuchs diesmal mit §), damit man beim Bearbeiten mittels der Suchfunktion einfach alle Stellen zum Nacheditieren findet…

@Helmut #1:

Bei reiner Robotik-Produktion (ganz ohne Arbeiterinnen) oder Spekulation wird Profit nur umverteilt, wenn nicht von anderswo (Ausbeutung von Arbeit) weitere Profile reinkämen, wäre die allgemeine Profitrate also 0. Auf der Basis allein kann Kapitalismus nicht funktionieren.

Ähnlich ist’s auch mit den „sozialen Netzwerken“: Facebook, Youtube u.ä. verdienen ja ihr Geld zum allergrößten Teil nicht dadurch, dass sie die in „Nicht-Arbeit“ von ihren Nutzern generierten Inhalte verkaufen, sondern durch Werbung. Werbung ist aber keine Ware, die Leute kaufen, um sie zu konsumieren, sondern sie dient dazu, mehr Waren zu verkaufen. Ein Kapitalismus, in dem alle nur Werbung machen, aber niemand irgendwelche Waren mehr verkauft, ist offensichtlich unsinnig — die werbefinanzierten Internetunternehmen sind auf verkaufsorientierte Unternehmen in anderen Branchen angewiesen, denn ohne die hätten sie kein Geschäftsmodell.

Ja, typischerweise wird das dann „Externalisierung von Kosten“ genannt, und das machen in einem kompetitiven Markt natürlich alle wo sie nur können.

Nein, tatsächlich es gerade der allgemeine Konkurrenzzwang, den kompetitive Märkte erzeugen, der die kapitalistische Profitmaximierungslogik (oder Kostenminimierungslogik, was ein anderes Wort für dieselbe Sache ist) in Gang gesetzt gesetzt hat. Das kommt in dem Buch von Wood sehr gut raus und wird auch in meinem Artikel dazu (der schätzungsweise im April erscheinen dürfte) eine wichtige Rolle spielen, auf der Grundlage lässt sich das dann besser diskutieren. Zu glauben, man könnte einfach freiwillig auf Profitmaximierung und Ausbeutung verzichten und sich trotzdem erfolgreich am Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen, ist jedenfalls sehr naiv und unterschätzt völlig die Zwänge, die die Marktkonkurrenz einer auferlegt.

@libertär #3:

Das ist ja eine Verballhornung. Ich weiß, dass es in der deutschen Sozialdemokratie vor über 100 Jahren (vor dem 1. Weltkrieg) Leute gab, die das so gesehen haben („einfach abwarten, liebe Arbeiter, beizeiten fällt der Laden uns schon in den Schoss“), aber ich wüsste von niemand, der in den letzten Jahrzehnten diese Position vertreten hat (von Pseudo-Kommunisten wie der chinesischen Staatspartei vielleicht mal abgesehen). Die diskutierte Frage ist doch vielmehr, ob die Entwicklung der Produktivkräfte für die Transformation hin zum Kommunismus nützlich ist (sie vorantreibt oder erleichtert) oder eher nicht. Du magst schon die Frage lächerlich finden und ich bin ja — wie in dem Artikel dargelegt — inzwischen auch sehr skeptisch, aber mit einer „Abwarten und Tee trinken“-Position hat das so oder so nichts zu tun. Es geht vielmehr darum, wohin man sein strategisches Augenmerk richtet.

Das ist so einfach? Na dann mach doch einfach mal! 🙂

Die Sache ist ja nicht, dass jemand eine Weltrevolution „ausschließen“ will, sondern dass von ihr weit und breit nichts zu sehen ist — und das dürfte schwerlich daher rühren, dass der überwiegende Teil der Weltbevölkerung glaubt, man müsse nur eine weitere Produktivkraftsteigerung abwarten und dann käme der Kommunismus von ganz allein!

hey Leute,

… ich bin „newcomer“, gerade frisch angemeldet,… also entschuldigt, wenn ich mich so einfach „einmische“,… oder vielleicht was schreibe, worin bei Euch schon längst Einigkeit besteht,….

… entschuldigt bitte auch meinen zuweilen orthographischen „Leichtsinn“,… das liegt z.T. an meinen zwei Fingern (auch hier herrscht „Personalmangel“ ), die sich so sehr bemühen, dem Cortex zu folgen ;-))

… ich glaube, dass so ziemlich jede „Lebensform/idee“ irgendwie und irgendwo auch ihr eigenes „Gegenbild“ enthält,… wie der kleine schwarze und weiße Punkt im yin/yang-symbol,… und mal ganz ehrlich,… nicht nur als rhetorische Frage gemeint :… „wie könnte ein Mensch/die Menschheit jemals erfahren/erkennen,… was z.B. absolute Liebe ist,… wenn er nicht auch zumindest irgendwann einmal das „absolute Gegenteil“ erfahren/gespürt oder kennen gelernt hat … ??? …

… diese „Spannung /Reibung“ zwischen Oben und Unten,… ist das nicht vielleicht die treibende Kraft,… die uns überhaupt erst wachsen / entwickeln lässt,… ??? …

… nun bin auch ich,… wahrscheinlich genau wie Ihr und viele viele andere,… der Meinung,… dass wir /der Mensch die eine Seite der „Medallie“,… genannt Kapitalismus, Ausbeutung, Sklaverei, Krieg und Zerstörung, etc. etc. mehr als zu Genüge „ausgereizt/ausgespielt“ hat,…

… die „große Frage“ ist doch, wie wir/mann/frau „das Schiff/die Flotte“ wieder auf den „richtigen Kurs“ bringen,… und dies vor allem ,… ohne dabei nicht noch mehr Chaos oder Verwirrung zu stiften ??? …

… also, um es gleich vorweg zu sagen,… ich glaube zu 100 % daran,… dass das sowohl theoretisch, als auch praktisch eine ziemlich „einfache“ sache / Angelegenheit sein kann / sein könnte !!! … ich weiß, ich weiß,… ein ziemlich provokante und gewagte Aussage,… mit der ich mich womöglich nur dem Spott und anderem aussetze,… und dennoch bleibe ich dabei,… und sage Euch auch, warum :…

… erstens geht es um das „Ziel“,… und obwohl es Milliarden von individuellen und jeweils einzigartigen Microkosmen, genannt Mensch gibt,… von denen ein jeder in seiner eigenen Realität lebt,… bzw. seine eigene Vorstellung davon hat,… reduzieren sich die „Bedürfnisse“ bei genauerem Hinschauen auf ein paar wenige Grundbedürfnisse,… „basics“,… wie eine liebe freundin sie nennt,… das was jeder will,… was jeder braucht,… Essen, Trinken,… (man muss jedem Wort noch das Adjektiv „gesund“ vorsetzen,… GESUND,… ja genau,… fett, kursiv und groß geschrieben,… mit 3 !!! … Essen, Trinken, Atmen,… ein Heim,… eine Gemeinschaft,… Freunde,…. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Würde,… Sinnhaftigkeit,… Liebe zu Allem,… und „das ganze Programm“ selbstverständlich auch für unsere geliebte Terra Mater und all ihre großen und kleinen Bewohner,…

… ich nenne es „den kleinsten gemeinsamen Nenner“,… und gerade weil diese „einfachsten“ und wichtigsten basics bei der „Verwirklichung des Wandels“ auch die Schwierigsten und Komplexesten zu sein scheinen („Utopie,Utopie“,… schreien einige,… und schütteln den Kopf ) … gilt es gerade, „diese Ideale“, sprich das „Ziel“, nicht aus den Augen zu lassen,… oder auch nicht irgendwelche „faulen Kompromisse“ auf dem „Weg dorthin“ einzugehen,… vor allem weil „halbherziges“ Handeln auch nur halbherzige Resultate hervor bringt,…

… die Black Pearl wollte auch nicht nur ungefähr nach Tortuga,… sondern nach Tortuga,… :-))

… und abgesehen davon ist die „Absolute Utopie“ genau so real oder irreal,… genauso möglich oder unmöglich,… wie Alles Andere auch,… was die Quantenphysik mittlerweile auch bestätigt,…

… ein weiteres „Moment“, welches bei einem „Wandel“ sehr zum Tragen kommt/kommen wird,… ist das des „100.-sten Affen“,… Rupert Sheldrake mit seinen morphogenetischen Feldern erwähnt es,… erlernen ca 100 Affen in einer Gemeinschaft ein völlig neues (auch nicht unbedingt natürliches ) Verhalten,… so scheint es, dass nach dem 100.sten Affen plötzlich die gesamte Affen-Population im ganzen Land,… wenn nicht gar auf dem ganzen Planeten, dieses spezifische Wissen besitzt,…

… Wissenschaftler haben es an Ratten auch nach gewiesen,…. und ich behaupte,… dass wir Menschen das auch „drauf“ haben, bzw. in uns haben…

… ich glaube, es fehlt uns nur etwas an „Übung“,… evtl. auch an Ruhe und Frieden,…

… zurück zum gesellschaftlichen Wandel : … KEIN Konzept,… keine Doktrin,… nichts Festes oder Statisches ( Osho sagte: kein -ismus ) wird jemals funktionieren,… schon gar nicht auf lange Sicht,… wahrscheinlich selbst ein „dynamisches“ Konzept,… mit allen Basics als Variablen nicht,… sofern es denn so eines gäbe,… weil einfach kein Konzept den Milliarden von individuellen Einzel – Mikrokosmen jemals gerecht werden kann,….

.. aber genau das muss der „Wandel“ vollbringen,… !!! … und zwar ganz-heitlich,… ganz und gar,… ästhetisch und harmonisch ,….

… versteht mich bitte nicht falsch,… im Grunde finde ich alle Versuche, Projekte, Aktionen, die um ein „besseres Leben“ bemüht sind gut und wichtig,… ein bedingungsloses Grundeinkommen z. B.,… Gemüse Garten in Berlin, die Grünen ( früher mal ),… und und und und und,… aber wenn diese Projekte nicht das „Paradigma der Ganzheitlichkeit“ erfüllen,… oder in eine solche Struktur integriert werden können,.. verlieren sie wieder ihre „Kraft“,… werden wieder anfällig für „schädliche“ Einflüsse von anderen seiten/ebenen,… die Naturmedizin bestätigt die Wichtigkeit dieses „Paradigmas“,… ein Baum braucht Wurzeln und Blattwerk,… Himmel und Erde, …

… Mikro-kosmen,… ein Mensch, ein Garten, ein Zimmer, ein Haus, ein Dorf,…eine Stadt,… ein Land,…

…und Makro-kosmen,… mehrere Menschen,… ein größerer Garten,… ein größeres Haus oder mehrere,… ein größeres Stück Land,… ein Dorf zusammen, oder vielleicht sogar mehrere Dörfer miteinander vernetzt,…

… ich glaube, wo immer auf diesem Planeten es ein oder mehrere Individuen geschafft haben,… ihre „ganz persönliche und absolute Vision/Utopie/Vorstellung“ vom Leben zu verwirklichen und selbstbestimmt auszuleben,… ist sozusagen „einer der 100 Affen erwacht“… :-))

je mehr sich diese „erwachten Einheiten“ mit anderen vernetzen,… ihre „Infrastruktur“ erweitern,… „inter-disziplinär“ zusammen arbeiten,… Glück und Zufriedenheit ausstrahlen,… umso mehr werden sie Andere anziehen,… zum nachdenken und zum Wandel bewegen,…

… dass ich mit meinem „coming out“ hier in der Kategorie „Arbeit & Freiheit“ gelandet bin, ist kein Zufall, da diese beiden Punkte für mich noch nie einen Widerspruch darstellten,… theoretisch zumindest nicht,…in der Praxis durchaus schon …

… ich bin der festen Meinung, dass eine Gesellschaft, die sich wahrhaftig „kultiviert und zivilisiert“ nennen möchte,… im Grunde kein Geld benötigt …

…. für die im alten Sinne sogenannten „Arbeit-geber“ ,… die „Besitzer“ von Kapital, Produktionsmitteln/kräften und Menschen-Potential wohl die größte Herausforderung,… aber mal hypothetisch voraus gesetzt,… ein Unternehmer stellt irgendwas her, das allen „nützt“/ das alle brauchen,… sein Wissen/ seine Erfahrung / ja sein „Herzblut“ hängen an dem Unternehmen,… , … , … soo grooß und soo unmöglich scheint mir die Vorstellung nicht,… dass solch ein Unternehmer nicht erst durch einen Herzinfarkt eines Tages vielleicht sogar von selbst zu der Überzeugung kommt,… sein Unternehmen „frei“ zu geben,… das heißt, sich aus Wettbewerb und Konkurrenz „auszuklinken“,… Menschen / Teilhaber / Partner mit den selben Interessen/Fähigkeiten zu suchen und zu finden, um die Firma weiter zu führen,… aber ohne Stress und Herzinfarkt, ohne Burn out oder Mobbing,…ohne Ausbeutung,… etc. etc.

… Projekte, in denen Arbeitnehmern „mehr Freiheiten“,… gleichzeitig mehr Verantwortung und auch mehr Teilhabe am Betrieb gegeben wurde,… Arbeiten von zu Hause aus und Ähnliches gibt und gab es schon lange,… von der „Grund-Intention“ bestimmt gut gemeint,… aber für einen „Radikalen Wandel“ einfach nicht weit oder tief genug greifend,…

… damit die „Saat“ dieses neuen Wandels auch anwachsen kann/Wurzeln schlagen kann,… ist es „notwendig“, dass sich diese Pioniere / Zellen des Lichts von Anfang an eine „gewisse Autonomie“ und auch einer gewisse „Autarkie“ erhalten bzw. anstreben,… um ihren eigenen Idealen treu bleiben und sie auch voll und ganz ausleben zu können,…

… dies muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie sich aus herkömmlichen komerziellen Strukturen gänzlich zurück ziehen,… das Geld „verdammen“, oder ähnliches,… obwohl natürlich auch dies möglich ist,… aber auch das genaue gegenteil kann der fall sein,… dass man die alten und herkömmlichen Strukturen einfach nur zu seinem Vorteil nutzt und benützt,… mit Respekt und Achtung versteht sich,… mit Achtung und Verständnis,… auch der „Unwissenheit“ gegenüber,… vielleicht nur mit einem „Inneren Lächeln“ auf dem Gesicht,… weil sich in einem gerade eine „Vision“ entfaltet,… der Gegenüber fragt, was mit einem los sei,… und man ganz plötzlich mit einem Fremden ins Reden kommt,… und beide merken / erkennen, dass dieser Zeitpunkt/Treffpunkt seit langer Zeit vorher bestimmt war,…

… dass es immer mehr und bessere Maschinen gibt, die unsere Arbeit machen,… finde ich super,… wer möchte heute noch seine Wäsche mit den Händen schrubben,… aber selbst die „übelste Scheiß Arbeit“ kann zu einem „spirituellen Erlebnis“ werden,… wenn sie denn in einem „entsprechenden Rahmen/Ambiente“ geleistet wird,…

… all diese betriebs- und volkswirtschaftlichen „Begriffe“ sind bei der Verwirklichung des Wandels eigentlich kein Hindernis,… auch kein Widerspruch,… verlieren vielleicht irgendwann einfach nur ihre Bedeutung / ihren „Schrecken“ und ihre „Macht“ … das Kapital und all seine Komponenten wird transformiert/transzendiert,… auf eine „höhere Stufe“ gehoben,… der Mensch voran,… da er sich selbst erhebt und selbst davon befreit,…

nochmal zum Unternehmer :

… als ich vorhin las, dass in Kuba bis 2011 niemand ein Haus besitzen durfte/konnte,… wenn er nicht auch darin wohnte,… war ich wahrlich überascht, weil mir unbekannt,… und ich fragte mich, warum sich die Kubaner nicht gegen die Abschaffung dieser Regel gewehrt hatten,…

… das Land /die Erde / der Boden spielt natürlich eine sehr große Rolle in diesem Szenario,… denn warum wird es sonst einem „Normal-Sterblichen / Normal-Arbeitenden Menschen“ quasi unmöglich gemacht,… sich vor allem ohne Verschuldung bis zum „Hals“ ein kleines Stückchen Erde mit einem kleinen Häuschen für sich und seine Lieben zu erwerben/zu erbauen/erhalten/ zu pflegen,… ,… jeder weiß die Antwort :… weil er dann eine ganze Portion unabhängiger und weniger kontrollierbar wäre,… und dabei geht es natürlich nicht um Haben, sondern um das Sein ( grüße an Erich ) …

… so eine Regelung ( starres Konzept ) wie in Kuba hierzulande adhoc einführen zu wollen,… wäre illusorisch und fatal,… aber lässt man dem „Faktor Zeit“ nur ein Quäntchen Freiheit,… sich positiv zu entwickeln,… dann stünden Waffen Fabriken bald einfach leer,… „Unbeirrbare und Unbelehrbare“ stünden alleine auf „verlassenem Posten“,… gezwungen,… ihre Paläste selbst zu putzen,… ihre Felder alleine zu bestellen,… um früher oder später ihrem Schöpfer gegenüber zu treten,… von niemanden vermisst,… von allen vergessen,…

… mein persönliches „Rezept“ lautet deshalb,… sich wieder zusammen zu tun !!! … denn mehrere Menschen zusammen ( Gleichgesinnte ) können die „destruktiven kapitalistischen Zwänge“ wesentlich einfacher „aushebeln / umgehen / bewältigen und transformieren“ als Einzelpersonen / Einzel famililien …

… größere und kleinere Gemeinschaften aller Art,… installiert oder integriert,… wenn in so einem „Organismus“ einfach jeder im Grunde das tun kann, wozu er auch „Lust“ hat,… sich ( und sein höheres ) Selbst „ausleben“ kann,… etwas davon mit anderen sogar teilen kann,… dann brennt wieder ein Licht mehr ,… um anderen den weg zu zeigen,…

… Arbeit & Freiheit,… ein „wunderbares Pärchen“ …

in diesem Sinne Euch Allen vielen Dank für Euer Interesse,… orthographisch nochmal ein „Entschuldigung“

Einen schönen Tag und bis dann dawei … Hans Jörg

@ Christian Siefkes #6

Nein, tatsächlich es gerade der allgemeine Konkurrenzzwang, den kompetitive Märkte erzeugen, der die kapitalistische Profitmaximierungslogik (oder Kostenminimierungslogik, was ein anderes Wort für dieselbe Sache ist) in Gang gesetzt gesetzt hat. Das kommt in dem Buch von Wood sehr gut raus und wird auch in meinem Artikel dazu (der schätzungsweise im April erscheinen dürfte) eine wichtige Rolle spielen, auf der Grundlage lässt sich das dann besser diskutieren. Zu glauben, man könnte einfach freiwillig auf Profitmaximierung und Ausbeutung verzichten und sich trotzdem erfolgreich am Markt gegen die Konkurrenz durchsetzen, ist jedenfalls sehr naiv und unterschätzt völlig die Zwänge, die die Marktkonkurrenz einer auferlegt.

Christian, du bleibst da sehr im Allgemeinen. Im konkreten gibt es sehr viele Konzepte, und sehr viele Bereiche, wo das durchaus möglich ist. Basis ist die Aufbringung des Eigenkapitals durch eine Stiftung bzw. eine Gemeinschaft, als eine nichtverzinsliche Einlage. Wenn man dann ein Produkt zum Selbstkostenpreis auf den Markt bringt – wie z. B. den Raspberry PI – dann konnte die kommerzielle Konkurrenz nicht bestehen bzw. muss ihre Produkt- und Preisgestaltung völlig neu adjustieren. Es ist mir auch unklar, warum etwa Betriebe wie ein Hotel oder eine Bäckerei, die nicht gegen Produzenten in Billig-Lohn-Ländern ankämpfen müssen (wie etwa in der Schuhproduktion) nicht durch den Verzicht auf externe Ausbeutung (Kapitalverzinsung) sowie interne Ausbeutung (z.B. übertriebene Manager-Gehälter oder Korruption) konkurrenzfähiger werden sollen, da doch lediglich Kostenfaktoren wegfallen. Wegfallende Kostenfaktoren bedeuten, durch sinkende Preise, dass die Konkurrenzfähigkeit erhöht wird und die Allgemeinheit durch sinkende Lebenshaltungskosten gefördert wird. Außerdem steht durch die Gesellschaftlichkeit solcher Betriebe ein ganz anderer Community-Zugang und eine andere Wirksamkeit von Werbung offen, im Prinzip entfallen klassische Werbeausgaben. Das ist ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor. Kapitalistische Wirtschaft ist gerade eben nicht kosteneffizient, sondern kosten-ineffizient. Man denkt auch an den Marken-Preisaufschlag, der Produkte wesentlich verteuert.

Selbst-behindernd ist nur, wenn man ähnlich wie bei der Kooperation, einen sinnleeren Diskurs über Effizienz führt, und diesen Begriff der Effizienz in das „Reich des Bösen“ zuordnet, und für sich selbst unbrauchbar macht, statt ihn als Waffe für die Selbst-Aufhebung kapitalistischer Wirtschaft zu nutzen.

@Helmut: Wenn du dich von externem Kapital oder Krediten völlig unabhängig machst, kannst du natürlich tatsächlich sehr viel freier agieren als andere Marktteilnehmer. Allerdings bleibst du dann in der Regel auch klein (mehr Kapital wird ja gerade zum Wachstum benötigt) und kannst also auch nur eine kleine Nische finden. Wenn überhaupt, denn da die großen fast immer kostengünstiger operieren können, werden die kleinen ja oft früher oder später verdrängt oder geschluckt.

Und dem Zwang, ähnlich kostengünstig zu produzieren wie die Konkurrenz, unterliegst du selbst bei Verzicht auf externes Kapital. Natürlich wird auch der Raspberry Pi bzw. seine Komponenten in China unter genauso ausbeuterischen Bedingungen hergestellt wie andere Elektronik. Wäre das anders, wäre er so teuer, das ihn niemand haben wollte.

Aber selbst in dem hypothetischen Fall, dass in vielen Kooperativbetrieben intern alles total fair und ausbeutungsfrei abliefe — und zwar nicht nur bei dem Betrieb selbst, sonder auch „transitiv“ bei allen seinen Zulieferern, deren Zulieferern etc. (andernfalls hast du die Ausbeutung ja nur outgesourcet): selbst dann würde das an dem grundsätzlichen Problem nichts ändern, das (a) alle gezwungen sind, einen „Arbeitsplatz“ zu finden, aber (b) der Markt keinerlei koordiniere Mechanismen kennt, die für eine „faire“ Aufteilung der Arbeit sorgen könnten. Solange dass so ist, ist jede gezwungen, sich gegen die anderen durchzusetzen, um überleben (oder zumindest: um halbwegs gut leben) zu können. Und solange dieser allgemeine Konkurrenzzwang besteht, ist ein gutes Leben für alle ein Ding der Unmöglichkeit, da jede Konkurrenz Verlierer kennt (sonst wäre sie keine) und selbst für die Gewinner oft dysfunktional ist (z.B. mit Überarbeitung oder Existenzängsten verbunden).

Das spricht alles nicht gegen fair organisierte kooperative Betriebe, nur darf man nicht in die Illusion verfallen, man könnte die Gesellschaft radikal verändern, ohne die wesentliche Vermittlungsinstanz der heutigen Gesellschaft — den Markt — anzutasten.

@Christian:

Bei den meisten deiner Beobachtungen und Argumente stimme ich dir zu. Du hast allerdings die Themen Hotel und Bäckerei nicht kommentiert.

Ich weiß nicht, welche Anteil die Arbeitskraft beim Raspberry PY hat, aber vermutlich eine eher geringe, da Platinenfertigung, Chipfertigung und Platinenbestückung automatisiert sind. Vermutlich würde sich der Preis gar nicht wesentlich verändern, wenn dieses Produkt unter fairen Lohnbedingungen produziert würde. Ein fairer Mindestlohn als Teil eines globalen Sozialsystems wäre ein Ziel und ein Schritt in die richtige Richtung.

Als Österreicher (bei uns gibt es das Konzept der sozialen Marktwirtschaft) verstehe ich den Begriff „Antasten des Marktes“ nicht, bzw. würde ich nie davon ausgehen, dass die Märkte nicht angetastet würden. Märkte laufen nach Regeln ab, und können nur so gut wie ihre Regeln sein. Und die Regeln müssen so adaptiert werden, dass der Markt den Menschen und der Gesellschaft nützt und nicht schadet. Die Idee des Marktes wird nur dann – im eigentlichen Sinne – angetastet, wenn Marktteilnehmer willkürlich ungleich behandelt werden, also wenn der Gleichheits(grund)satz verletzt würde.

Zum Thema des Größenvorteils: Du hast damit Recht, aber es gibt auch die Möglichkeit eines organischen Wachstums von Betrieben, bzw. gibt es milliardenschwere Stiftungen, die fast jeden Betrag zur Verfügung stellen könnten, z. B. als Eigenkapital oder zinsenfreien Kredit.

Auch ein „gesellschaftliches Unternehmen“ (Weiterentwicklung des Konzeptes „Social Business“) muss danach trachten, effizient zu arbeiten. Werden Überschüsse erzielt, so sind – da Formen der internen und externen Ausbeutung, und damit auch jede „Gewinn-Entnahme“, ausgeschlossen sind – z. B. folgende Verwendungsmöglichkeiten möglich: die Preissenkung des Produktes, die Investition in Produktverbesserung bei gleichem Preis, die Vergrößerung des Unternehmens um mehr Abnehmer mit dem gesellschaftlichen Gut zu versorgen.

Zur fairen Aufteilung von Arbeit: Dazu könnten wir Muster entwickeln, die parallel zur Marktwirtschaft wirksam werden können. Es gibt ja den großen Bereich von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Unternehmen, dessen Wachstum unterstützt werden könnte. Ein allgemeines Grundeinkommen könnte, bei Arbeitsfähigkeit, an Tätigkeiten in diesem Gemeinnützigkeits-Sektor gekoppelt werden.

Was sicher nicht geht, ist, eine Nebenwirkung der kapitalistischen Wirtschaft bzw. des Lohn-Arbeits-Verhältnisses, nämlich das Arbeitslosengeld, als universellen Anspruch gegenüber der Gesellschaft, in die Zukunft hinein zu denken. Denn: wir alle gemeinsam können nur jene Güter konsumieren, die wir alle gemeinsam produzieren.

Für die Ablösung vom Kapitalismus brauchen wir ein anderes Arbeits-Ethos, wie wir, bei gesicherter Existenz, mit unserer Zeit und unseren Fähigkeiten umgehen, eine Selbstverständlichkeit uns für die Hervorbringung von Gütern zu engagieren.

@Helmut:

Als Grossbäckerei oder grosse Hotelkette tritt man bei „Rohstoff-„Produzenten alleine der schieren Menge wegen, die man abnimmt, ganz anders auf. Also man kann z.B. bei Mehl oder Getränken mehr Mengenrabatt abgreifen. Weil die Produzenten jeder den Auftrag haben will, hat man an der Stelle eine ganz andere Verhandlungsmacht auf seiner Seite. Ausserdem ergeben sich ab gewissen Grössen meist noch andere Effekte. Vielleicht lohnt es sich die Wäsche zu sammeln und konkurrenzlos billig in Polen zu waschen. Mitarbeiter sind dank des prestigträchtigen Namens bereit konkurrenzlos billig für einen zu arbeiten (man kann sich über Arbeitermangel nicht beklagen). Vielleicht kann man per Zeitarbeitsfirma sich beim Unterbieterwettbewerb an der Stelle konkurrenzlos günstig einkaufen usw. usf.. Je grösser man wird umso mehr politischen Einfluss kriegt man lokal meist auch, was sich wahrscheinlich zu Geld machen lässt.

Ansonsten hat die Wirtschaft mit der BWL eine Wissenschaft im Rücken in der es den ganzen Tag darum geht, wie man konkurrenzlos billig alles macht: Kosten externatiliseren usw.. Gerade beim Benchmarking geht es doch darum sich am Marktführer auszurichten. Die Vorstellung, dass du effizienter als die produzieren kannst, also wirtschaftlicher bist als die deren Job es ist wirtschaftlich zu sein, bloss indem du die Exzesse lässt (Managergehälter, Kredite, …), halte ich für ein bisschen abenteuerlich. Wahrscheinlich zwingen dich dann Markteintrittshürden schon von Anfang an zur Kreditaufnahme usw..

Ich denke, dass es solange Kapitalismus gibt, solange Lohnarbeit die vorherrschende Einkommens-/Reproduktionsart ist. Bei alternativen Strukturen sollten darauf geachtet werden, dass die nicht auf Lohnarbeit basieren und damit den Kapitalismus reproduzieren. Kapitalismus heisst ja soviel wie Arbeitsmarkt. Sobald wir nicht-lohnarbeitsbasierte alternative Strukturen haben, die Zukunft anbieten, haben wir gewonnen. Das finde ich immer blöd, dass bei Transformationsaufsätzen wie oben nie Lohnarbeit mal so richtig angegangen wird. Das Konzept ist so kapitalismus-zentral und das steht so stabil da heutzutage, so ändert sich nie etwas.

@all: Es gab ein Update des Kommentar-Editors, das ich aber nur schlicht eingespielt habe (mehr Zeit is nich). Bitte mal testen, ob die Probleme noch auftauchen.

@Christian:

„Aber bedeutet das, dass der Kapitalismus so ungewollt auf seinen eigenen Untergang hinwirkt? Was theoretisch möglich wäre, braucht die Kapitalisten ja nicht zu jucken. Sie werden die Produktivkräfte weiter dafür einsetzen, wofür sie sie angeschafft haben – zur Kapitalvermehrung.“

„DER“ Kapitalismus tut nichts anderes, als was seine Rechtsform hergibt. „ER“ kann deshalb gar nicht seinem eigenen Untergang entgegenwirken. Doch die Menschen die unter dieser Gesellschaftsform leben, müssen darin nach wie vor einerseits arbeiten, um zu leben, und andererseits einen Reichtum bilden, der ihnen als fremde Macht über ihr Leben entgegentritt.

Diese Macht gründet nicht auf der Produktivität der Produktionsmittel, sondern auf der Aneignungsmacht der Mehrwertrate, die in einen wesentlichen Widerspruch zur Produktivität der Produktionsmittel gerät. Wie Du richtig bemerkst, kann Massenproduktion und Marktausweitung dies nicht dauerhaft ausgleichen. Das Kapital muss und musste deshalb aber nicht zugrunde gehen. Es wechselte schon immer aus der so genannten Realwirtschaft in die Finanzmärkte. Der „tendenzielle Fall der Profitrate“ in der Realwirtschaft durch die Produktivität der Arbeit war immer der Grundstein der „Finanzindustrie“. Das Kapital weicht aus dort in die Eigentumsform selbst aus, in den reinen Eigentumstitel, mit dem Geld zu machen ist: Lizenzen und Gebühren. Der Kapitalismus entwickelte dabei eine Totalität des Verwertungszwangs über seine internationale Entfaltung (Globalisierung) durch eine Verschuldungswirtschaft über Staatsverschuldung und Aneignungsdiktate durch Verbürgung seiner Bürger für Mehrung von Arbeitszeiten und Naturausbeute (ich nenn das Feudalkapitalismus). Seine Produktionsmittel werden insofern fast zu einer „Nebensache“, die längst überproduktiv ist und mehr Abfall erzeugt als Lebensmittel und Gebrauchsgüter.

Nicht einfach die Aneignung oder „Auskooperierung“ dieser „Nebensache“ durch die Menschen kann das Ziel einer menschlichen Emanzipation sein, sondern die Aufhebung der privatwirtschaftlichen Eigentumsformen, die Kommunalisierung und Regionalisierung des Eigentums in der Entwicklung einer Ergänzungswirtschaft in internationaler Vernetzung.Darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht verzetteln. Im Zentrum kann nicht die Selbstorganisation stehen, auch wenn sie als „Basislager“ des Widerstands nötig ist. Es muss die Subversion der Eigentumstitel sein.

@Wolfram: In meiner mustertheoretischen Analyse der Commons-Bewegung (präsentiert am 12.1.2014 in Wien) ergibt sich als eine der wesentlichen Komponenten eines idealtypschen Commons-Projektes das, was ich „Non-Property“ nenne: die faktische Entwertung der Frage, wem denn nun formal das Eigentum zugeschrieben wird (Stiftung, gemeinnützige Organisation, etc), denn dies ist in einem Commons-Projekt, bei dem aus dem Eigentum kein persönlicher Vorteil gezogen wird/kann/darf, wenig relevant. Das deckt sich imho mit deiner Vorstellung.

Ebenso decken sich unsere Einschätzung weitgehend, was die Bedeutung der Selbstorganisation betrifft. Nach meiner Analyse ist sie überbewertet, denn wenn ein Organisationssystem oder Regelwerk gefunden ist, dass für alle passt, dann ist es nicht dienlich, wenn dieses einer Freiheit der Selbstorganisation unterliegt (in einer Analogie wäre das so, als würde man als wesentlich betrachten, dass jeder – meinetwegen nichtkommerzielle – Schach-Club oder Fußball-Verein autonoom in der Regelveränderung wäre).

Dagegen gibt es einen Teil des Commoning, der tatsächlich esseziell ist, etwas das ich als „Wertschätzungspraxis“ bezeichne. D. h. das Gut des Commons-Projektes muss unabhängig von einem monetären Wert wertgeschätzt sein, von einer ethischen oder kulturellen Haltung getragen sein; etwa der Schutz der Alpen von einer „Liebe zur Natur“ und der Praxis in den Bergen Ruhe, Erholung, Bewegung und andere Formen von Lebensqualität zu finden. Dies liegt z. B. der informellen Commons-Organisation der Alpenvereine zugrunde. Ohne eine solche Wertschätzungspraxis, lässt sich ein Engagement für ein Gut, und seine Verteidigung gegen Ausbeutung und Einhegung, nicht aufrecht erhalten.

@Helmut:“Die faktische Entwertung des Eigentums“ ist in der Tat ein Idealtypus, der sich auf einen Unwert bezieht, der also den realen Verwertungsverhältnissen als „Entwertungspotenz“ entgegen treten soll. Das ist ja eine tolle Hybris!

Wert ist weder eine Rechtsform noch ein „persönlicher Vorteil“, sondern lediglich eine abstrakte Substanz. Eigentum kann man gar nicht entwerten. Selbst im idealtypischen Sinn hat es immer „einen Wert“. Es geht um die Wertform als solches, um die Aufhebung einer Formbestimmung, die nicht ohne wirkliche Macht betrieben, verschärft und streitig gemacht werden kann. Es ist schlicht naiv, zu meinen, dann die komplexen und gerade darin mächtigen gesellschaftlichen Gestalten der Wertformen des Eigentums durch nette Alternativen einfach so mal „entwertet“ – sprich „auskooperiert“ – werden könnten.

Zum Thema des gesellschaftlichen Unternehmens empfehle ich die Grundlagenarbeit meines Sohnes, der sich in seiner Diplomarbeit, die als Buch erschienen ist: http://www.dasgesellschaftlicheunternehmen.org/ , mit der Verallgemeinerung des Konzeptes „Social Business“ von Muhammad Yunus, und den Aspekten seiner juristischen Umsetzbarkeit beschäftigt hat.

@Wolfram #16: Was du da verwendest, sind rhetorische Floskeln, die eine Vorstellung des „Reich des Bösen“, die unendliche Macht eines Teufels, perpetuieren. „Es ist naiv anzunehmen“ ist ein Todschlagargument, das sich der sachlichen Beschäftigung verweigert. Natürlich ist es möglich, negative Aspekte des Eigentums vertraglich aufzuheben. Du magst ja alle benennen, und wir können das einzeln überprüfen. Aber du als Vertrags-Denker wirst dir diese Trivialität wohl ersparen. Beispielsweise kann ein Stifter einen Park der Öffentlichkeit unter vertraglichen Auflagen schenken, und dabei sowohl die Offenheit für alle, als auch die nicht-kommerzielle Nutzung, als auch die willkürliche Verfügung durch einzelne, dauerhaft verbieten. Die nicht aufgehobene „Form des Eigentums“ erlaubt die rechtliche Verteidigung des Gemeingutes im Rechtssystem.

@Helmut#15:

Das hatten wir doch alles schon. Die Commons stehen jetzt also für ein geschlossenes Gemeinwesen, ein Volk? Ein „Volkseigentum“ muss immer „unabhängig von einem monetären Wert wertgeschätzt sein, von einer ethischen oder kulturellen Haltung getragen sein; etwa der Schutz der Alpen von einer “Liebe zur Natur” und der Praxis in den Bergen Ruhe, Erholung, Bewegung und andere Formen von Lebensqualität zu finden.“

Die Jugend- und Wanderbewegung war auch durch eine Ethik der Gemeinschaft getragen und die „Liebe zur Natur“ war die populäre Massengrundlage der Moderne in den 20er Jahren. Sie war ideologische Wegbereitung für die Ethik der Nazis, die Ethik des reinen Menschseins. Die Mustertheorie ist durchaus analog zu deren Fundamentalontologie, die ihnen Martin Heidegger beschert hatte. In ihrer logischen Stringenz steckt eine ebensolche Tendenz zum Rassismus wie dereinst die Vermessung biogenetischer Grundformen zur Erhaltung der Art.

@Wolfram #19: Lass die Kirche im Dorf. Nur weil ich den Alpenverein erwähne, müssen nicht alle Resentiments entfesselt werden, die man einer realen Organisation entgegenbringen kann. Du willst ja als moderner Marxist auch nicht am Gulag gemessen werden. Reale Bewegungen, auch reale deklarierte Commons-Projekte, mischen Gutes und Schlechtes, und ohne eine Urteilsfähigkeit im Detail, nur in Ausübung eines Vorurteils-Reflexes, ist die Zukunft nicht zu denken und nicht zu gestalten. Du must einmal das Residuen-Problem der kritischen Theorie ernstnehmen: Ihr lass nichts übrig, worauf sich etwas – nicht mal ein Funken eurer eigenen Real-Kompetenz – aufbauen ließe. Man könnte geradezu eine Fundamental-Rhetorik, einen Schlachtruf, der kritischen Theorie formulieren: „ALLES IN EINEN TOPF“.

Wolfram, die Commons sind gerade kein geschlossenes „Volkseigentum“, sondern stellen eine lebendige Verbindung zwischen denen die sich einer Sache, Ressource annehmen und der möglichst allgemeinen Benutzbarkeit dieser Sache her.

Die Verbindung zu Heideggers Todesontologie ist geradezu frivol, wenn Du dort reinliest, merkst Du dass dieses Philosophenungetüm die Mühsal und Plage, das Vorlaufen in den Tod, die vornehme Einsamkeit und keineswegs die Entfaltung des Lebendigen als Essenz des „Seins“ feiert.

Und noch etwas: Muster sind gerade kein Schicksal, sondern immer Herausforderung an die menschliche Gestaltungskraft; genausowenig wie Naturgesetze schreiben sie uns vor, was zu tun ist, sie zeigen uns den Raum dessen was möglich ist.

@Franz:

1. “die Commons sind gerade kein geschlossenes “Volkseigentum”, sondern stellen eine lebendige Verbindung zwischen denen die sich einer Sache, Ressource annehmen und der möglichst allgemeinen Benutzbarkeit dieser Sache her.“

Das Thema war die Ethik, welche die Verhältnisse der Commoners bewerten soll, um auch diese einzuhegen. Und das verlangt ein Gemeinverständnis als Gemeinwesen, also eine geschlossene Gemeinschaft. Die kann nicht für Gesellschaft stehen, weil Gesellschaft nicht durch ein ideelles Konstrukt konkret existieren kann, also ihre Verhältnisse auch auf dieser Ebene durch ihren nun ethisch begründeten Wert abstrakt bleiben müssen.

2. „Die Verbindung zu Heideggers Todesontologie ist geradezu frivol“

Ich habe eine Analogie der Mustertheorie zu Heideggers Fundamentalontologie festgestellt, egal, was sonst noch im Kontext zu Heidegger zu sagen wäre. Dies bezieht sich darauf, dass seine Ontologie auf einem Vorverständnis von Existenz innerhalb theoretisch allgemein entwickelter und dennoch klar umschriebener Existenzialien insistiert, das sich nur noch existenziell zu explizieren hätte (siehe Venusprojekt).

3. „Muster sind gerade kein Schicksal, sondern immer Herausforderung an die menschliche Gestaltungskraft; genausowenig wie Naturgesetze schreiben sie uns vor, was zu tun ist, sie zeigen uns den Raum dessen was möglich ist.“

Wo schon Konstrukte oder ganze Systeme schon logische Grundlagen einer Regel sind, kann sich eine solche „Herausforderung an die menschliche Gestaltungskraft“ nur noch als eine vorgeformte „Gestaltungskraft“ ausführen lassen. Dies kann also nur zu einer Herausforderung zur Anpassung des Gestaltens führen. Und das wird heute inzwischen unglaublich raffiniert von den systemtheoretisch orientierten Psychologen in fast allen führenden Unternehmen betrieben (siehe z.B. den Film „Work hard, Play hard“).

@Wolfram: Die Mathematik wurde nicht dadurch desavouiert, dass Nazis Mathematik betrieben haben. Und etwas wird nicht dadurch gut, dass es zu unsinnig oder unpraktisch ist, um von eine kapitalistischen Wirtschaft aufgegriffen zu werden.

Wenn die Mustertheorie ein Potenzial besitzt, zur Veränderung von Gesellschaft beizutragen, so wird es doch immer, und notwendig, auch davon abhängen, wer mit welcher Intention Mustertheorie anwendet, in welche Richtung die Reise geht. Die Mustertheorie einer kapitalistischen Nutzung zu überlassen, weil man sie im Sinne einer selbst-erfüllenden Profeterie dem Kapitalismus zuschreibt, wäre eine riesengroße Dummheit.

Die Isoliertheit der Behauptungs- bzw. Rechtfertigungserhältnisse kapitalistisch vergesellschafteter Subjekte, die die eigenen (längst globalen) Reproduktions- bzw. Bereicherungsbeziehungen deshalb als fremde Sachzwänge erleben, die ihnen als eine Art Naturgewalt gegenübertreten (bzw. sie als kapitalistische „Mutter Natur“ versorgen) sorgt für alle möglichen Arten der fetischisierenden Wahrnehmung.

Dazu gehört m.E. die Vorstellung, ein Zurück zum kuschelig Dezentralen und Lokalen sei nun der Königsmörderweg zur Mitmenschlichkeit. Oder auch die Vorstellung, beim „Kapitalismus“ handele es sich um ein Subjekt mit eigenem Willen, eigenen Raffinessen und Strategien des Überlebens.

Ebensolcher Subjektcharakter wird den Produktvkräften unterstellt, die offenbar als außerhalb des Menschlichen fungierende Sachen wahrgenommen werden, die nur noch erfürchtig bestaunt, ängstlich beäugt oder, im Falle, sie schenkten uns eine „befreite Gesellschaft“ freudig gefeiert und gehuldigt werden können.

Allerdings:

Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW Bd. 19, S. 210

Zu achten ist m.E. z.B. darauf, welche Möglichkeiten der Existenzsicherung und Bereicherung und welche der Existenzzerstörung bzw. Verarmung welche Produktivkräfte (welche historischen Fähigkeiten) bedeuten (können), wie das gesteuert wird, ob die althergebrachten Foren der Steuerung noch taugen und wie die nötgen soialen Kräfte heranreifen könnten, die das Produkt „neue Steuerungssysteme, mit denen sich die Globalisierten dieser Erde zur sozio-ökologischen Vernunft bringen können“ schaffen und etablieren könnnen.

Gedanken zur möglichen Bedeutung von Produktivkraftentwicklung z.B. auch hier: http://oekohumanismus.wordpress.com/2008/09/30/wie-produktivkraftentwicklung-produktionsverhaltnisse-in-frage-stellt/

@Wolfram #22:

Wie um alles in der Welt kommst du dazu, Christopher Alexanders Mustertheorie mit dem technokratischen Venusprojekt zu verwechseln? Die haben nun wirklich nichts miteinander zu tun.

@HHH #24:

Ich hatte oben ganz andere Gründe genannt, die ggf. für eine starke (Re-)Dezentralisierung sprechen — und sie dann selber verworfen. Entweder du lässt dich auf die Argumentation ein oder eben nicht, aber warum solche Strohmänner in die Runde werfen?

Natürlich können Gesellschaften nicht selber handeln, aber gesellschaftliche Strukturen können den Effekt haben, dass Menschen gezwungen sind, auf eine bestimmte Weise zu handeln, oder dass bestimmte Handlungen für sie sinnvoller sind als andere. Wenn ich also „Der Kapitalismus tut X“ schreibe, ist das eine Kurzfassung von „Die gesellschaftlichen Strukturen im Kapitalismus sind so, dass sich die Menschen gezwungenermaßen oder sinnvollerweise so verhalten, dass X eintritt“. Ist das wirklich so schwer zu verstehen?

@Christian:

Ich habe das Venusprojekt auf Heideggers Existenzialien bezogen, nicht direkt auf Alexanders Theorie. Wie sich beides genau aufeinander bezieht weiß ich nicht. Aber soweit ich sehe geht die Brücke heute auf konkreterer Ebene über die Systemtheorie.

Die Tatsache dass im Kapitalismus mit der „großen Kopiermaschine“ Internet eine neue Praxis der Güterzirkulation entstanden ist, die seinen Gesetzen widerspricht, lässt die These m.E. doch plausibel erscheinen. Historisch notwendig ist eh nix. Prinzipiell könnte Kommunismus ja auf jeder Entwicklungsstufe existieren; er sähe allerdings je ziemlich anders aus. Aber die Wahrscheinlichkeit der Emergenz neuer Produktions- und Distributionsweisen scheint doch stark an den vorhandenen technischen Ressourcen, also der Produktivkraftentwicklung zu hängen.

So wie du das jetzt aufklärst, fällt es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Danke!

Aber um auch einmal etwas an sich Leichtverständliches trotzdem aufzuklären: Als ich von der Vorstellung schrieb, ein Zurück zum Dezentralen sei ein adäuater Weg zur Mitmenschlichkeit, hatte ich von dem strukturellen Vorgang der Wahrnehmung geredet.

In dem, was du geschrieben hattest, kann ich allerdings auch nur Skepsis erkennen, dass der Kapitalismus den nötigen Dezentralismus versehentlich hinbekommt, aber nicht eine grundsätzliche Kritik der Vorstellung, dass Dezentralismus DIE Bedingung hinreichend mitmenschlicher Verhältnisse ist.

Die Frage, ob der Kapitalismus sich selbst sein Grab schaufelt oder nicht, (statt etwa dass Produktivkraftentwicklung hete heißt, dass zugleich die Möglichkeiten als auch die Notwendigkeit der Etablierung eines – am Ende weltgemeinschaftlichen – Nachhhaltigkeitsmanagement heranreift) halte ich eben gerade für ein Verdinglichungsphänomen.

@Guido:

Du meinst die These, dass der Kapitalismus seinen eigenen Untergang in sich trägt? Ich weiß nicht, denn von digitalen Daten allein kann ja kein Mensch leben. Und von einer vergleichbaren freien Zirkulation (und, nicht zu vergessen, Produktion!) materieller Güter ist bislang kaum etwas zu sehen.

Zu der Sicht würde ich auch neigen, allerdings ist die Ansicht, dass der Kapitalismus eine „notwendige Etappe“ auf dem Weg der Menschheit zum Kommunismus darstellt, in marxistischen Kreisen wohl doch weit verbreitet.

@HHH:

Nein, meine Aussage über „die neue, dezentrale und bedürfnisorientierte Produktionsweise“ knüpft ja an das an, was ich vorher geschrieben hatte, nämlich:

Bei diesem Ausgangspunkt würde es einfach stofflich-organisatorisch nicht ohne Dezentralisierung gehen. Dass Dezentralisierung per se und grundsätzlich ein Wert oder gar eine unabdingbare Voraussetzung für menschliche Emanzipation ist, glaube ich nicht und habe ich auch nie behauptet.

Und was macht diesen auf jeder Entwicklungsstufe möglichen Kommunismus zum Kommunismus?

Noch ne Frage: was ist eine freie Zirkulation?

Und noch eine: Was ist eine freie Produktion?

Zur Erinnerung von welchem Punkt der Abspungschanze einmal losging, was hier jetzt so richtig Fahrt aufnehmen zu scheint:

Damit die “Entfremdung” eine unerträgliche Macht wird…

http://oekohumanismus.wordpress.com/about/richtiges-streben-im-falschen-leben/zukunft-wird-gemacht/damit-die-entfremdung-eine-unertragliche-macht-wird/

Marx über Basisstuktur, darin wurzelnde Rechtsauffassungen und Produktivkraftentwicklung als Geschichtsmotor

http://oekohumanismus.wordpress.com/about/marx-ueber-die-aufhebung-materieller-verhaeltnisse-und-darin-wurzelnde-rechtsauffassungen/

Ja, mir ging es auch nicht darum, dir das anzuhängen. Finde nur grundsätzlich wichtig zu verstehen, warum eine vernünftige Vermittlung von Bedürfnissen und den zu deren Befriedigung nötigen Kosten (sozio-ökologischer Natur) eine ebenso vernünftge Abstimmung zentraler (z.B. globaler) und dezentraler ( z.B. lokaler) Entscheidungen (Behauptungs- bzw. Rechtfertigungsverhältnisse, (Re-) Produktionsbeziehungen usw) bedingt.

Es gibt eben tatsächlich kein richtiges Leben im falschen.

Egal ob der Kapitalismus sich selbst das Wasser abgräbt oder nicht, es braucht jedenfalls konkrete Ideen wie man anders auch den Stoffwechsel mit der Natur organisieren kann, deshalb danke für diesen Artikel!

Die Sichtweise, dass es eine Rückkoppelung zwischen Produktionsweise und Produktivkräften gibt (meine Interpretation Deiner etwas anders lautenden Aussage, Christian) bietet zwei mögliche Angriffspunkte statt einem. Und neben der technischen die soziale Dimension nicht aus den Augen zu verlieren, ist eine Lektion, die auch die technikbegeisterten Zeitgeist Leute erst lernen müssen, soweit ich das verfolgt habe.

Allerdings erhebe ich Einspruch gegen die Behauptung, dass der Kapitalismus mit seinem Expansionszwang nicht an Grenzen stößt – das klingt doch fast schon nach der Argumentation der Green Growth-Proponenten!

„Die Kapitalistinnen… können ihre Verwertungsprobleme also tendenziell dadurch lösen, dass sie vorhandene Märkte ausweiten oder neue Märkte erschließen. Ob dies auf Dauer in ausreichendem Maße praktikabel ist, um den Rationalisierungseffekt auszugleichen und die insgesamt verwertete menschliche Arbeit mindestens konstant zu halten, ist eine offene Frage. Zumindest theoretisch besteht diese Möglichkeit aber, weshalb der Kapitalismus hier nicht notwendigerweise an eine Grenze kommt.“

Das verstehe ich nicht. Sind die Grenzen nicht offensichtlich?

a) Gibt es reale ökologische Grenzen (und selbst wenn man argumentiert, dass kein Rohstoff unersetzlich ist, weil durch Forschung Ersatzstoffe für alles gefunden werden können, wenn etwas zu knapp wird, dann sind zumindest aber die Kapazitäten der Erde für Regeneration in Hinsicht auf Schadstoffemissionen begrenzt. Bsp.: Klimawandel, Bsp. Atommüll)

b) Wenn geographisch alle Märkte erschlossen sind und alles, was Menschen für einander tun zu Dienstleistungen gemacht worden ist (externe Expansion) und alle Prozesse optimiert (Prozessinnovation, Produktinnovation; i.e. innere Expansion) – wohin soll dann noch gewachsen werden? Wie weit über den heutigen Punkt hinaus kann die Wegwerfgesellschaft mit ihrer geplanten Obsoleszenz denn noch getrieben werden?

p.s. Entschuldigung an alle obigen Kommentarschreiber, dass ich nicht auf die

Diskussion sondern nochmal direkt auf den Artikel eingehe.

edit: @Stefan: nein Absätze ignoriert der Editor weiterhin

Die m.E. zentrale Stelle der Marxschen Vorstellung:

Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 13, S. 8-9

Die materiellen Bedingungen zur Lösung struktureller Gegensätze … Von Automatismus ist da keine Rede.

Marx Kommunismus wäre demnnach die Herstellung einer tatsächlich als solche handlungsfähigen Menscheit, die es überhaupt erst möglich macht, auf Grundlage weltgemeinschaftlicher Abwägungsprozesse (in Hinblick auf gemeinsam bestimmte Ziele sozio-ökologischer Natur, man könnte von Nachhaltigkeitszielen sprechen) zu entscheiden, was, in welchen Mindest oder Höchstmengen wie lange, wie, für wen usw. produziert, gepflegt, ersetzt, weiterentwickelt usw. wird. Das setzt gerade auch technologisch bestimmte Fähigkeiten voraus. Jederzeit (also z.B. im Mittelalter oder der Steinzeit) wäre das wohl kaum möglich, wenigstens nicht außerhalb von Fred und Wilmar Feuersteinfilmchen.

Es gibt ökologische Grenzen, nur dass deren Überschreiten nicht unbedingt spürbar ist in dem Sinne, dass die Grenzen verhindern, dass sie überschritten werden wie etwa eine Mauer

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/earth_overshoot_day_1762.htm

Richtig viele Schäden bieten immer auch neue Wachstumschancen. (Wer verdient beispielsweise am Zurückbau von Atomkraftwerken?) Abgesehen davon, kann ein Weiter-so-Kapitalismus wohl noch einiges an Ideen ausbrüten, wie Vernichtung nicht mehr tauschwertproduktiv genug anlegbares Kapital gelingen könnte. Krieg zum Beispiel. Oder „ethnische Säuberungen“ mit Hilfe, nein nicht mit Hilfe von Gaskammern, irgendwie etwas eleganteres, moderneres.

Es gibt viele Gründe, die Grenzen des Warensinns auf eine bewusst mitmenschliche Weise zu ziehen, etwa sich Mittels Doughnut Economics an die Formulierung alternativer Nachhaltigkeitsziele zu machen, und sie tatsächlich anhand ermittelter Notwendigkeiten und nicht entlang des politisch gerade Durchsetzbaren (mit) zu bestimmen.

http://www.youtube.com/watch?v=CqJL-cM8gb4

@Christian-30:Das war schlampig formuliert von mir. Ich glaube, man müsste zwei Thesen unterscheiden: Eine über prinzipielle, logische Zusammenhänge und eine über historische, faktische Tendenzen. Die erste These besagt, wie gesagt, dass Kommunismus (theoretisch) auf jeder Entwicklungsstufe möglich wäre. Aber im Grunde ist diese These völlig uninteressant, auch die Frage, wie das dann jeweils aussähe. Darüber lassen sich vielleicht Romane schreiben.

Die zweite These könnte vielleicht besagen, dass im realen historischen Verlauf große Transformationen – von der Dominanz eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zur Dominanz eines anderen – als Folge (unter anderem) von technischen Entwicklungen auftreten und dass die materiellen Voraussetzungen der neuen Produktionsweise im „Schoße der alten“ entstehen (die von HHH zitierte Marx-Stelle; und die konstitutive These von Keimform). Andere Faktoren müssen aber wohl noch hinzukommen.

Beide Thesen lassen sich gleichzeitig vertreten; sie widersprechen einander nicht. (Und „notwendig“ ist ein schwieriges Wörtchen. Rückblickend war die Genese des Kapitalismus aus dem Feudalismus in der Tat „notwendig“ – sie ist ja eingetreten. Sie hätte auch nicht eintreten können; aber nur wenn die Bedingungen anderen gewesen wären. Alles läuft darauf hinaus, mehr Dimensionen als nur die der Produktivkraftentwicklung zu berücksichtigen.)

Das Buch von Ellen Meiksins Wood werde ich demnächst mal lesen; klingt sehr interessant. Auch die Darstellung des Übergangs von Feudalismus zu Kapitalismus von G. Füllberth in seinem G Strich, auf die ich mich in dem Vortrag und Text mit Bini bezogen habe („Etwas Fehlt“, S. 16f), legt ja die Multifaktorialität der Transformation dar. Aber wieviel sich aus dem Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus für den vom Kapitalismus zum Kommunismus tatsächlich lernen lässt, ist andererseits auch eine ganz offenen Frage…

@Guido:

„Und “notwendig” ist ein schwieriges Wörtchen. Rückblickend war die Genese des Kapitalismus aus dem Feudalismus in der Tat “notwendig” – sie ist ja eingetreten. Sie hätte auch nicht eintreten können; aber nur wenn die Bedingungen anderen gewesen wären. Alles läuft darauf hinaus, mehr Dimensionen als nur die der Produktivkraftentwicklung zu berücksichtigen.“

Ja, das ist wohl der Punkt: Notwendigkeit besteht durch eine Not, die unbedingt gewendet werden muss, bedingungslos, also gegen die herrschenden Bedingungen. Das setzt voraus, dass eine Geschichte in ihrer angelegten Logik (Feudalismus, Kapitalismus), also durch die Grundlage ihrer Verwirklichung in Not geraten ist. Der Feudalherr konnte ohne Not sich nur verwirklichen, solange die Leibeigenen sich ihm nicht entziehen konnten. Die Handwerke ermöglichten ihnen mit fortschreitender Entwicklung der Arbeitsteilung eine Existenz durch Arbeit für die Märkte, worin diese Teile zusammengeführt wurden. Die Warengesellschaft war angesagt und konnte den Warentausch entwickeln, in welchem das Kapital notwendige Konsequenz der Kleinteiligkeit war, die es durch sein Geld in einen eigenständigen Arbeitszusammenschluss und damit zur Industrie gebracht hatte. Deren Produktivität kam unter den Bedingungen der Marktwirtschaft dahin, dass die Verwertung des variablen Kapitals durch immer mehr Automation immer weniger Wert (Wertbildung entsteht nur durch menschliche Arbeit, nicht durch Maschinenarbeit) zustande brachte, so dass es nur in der Masse der Produkte (Ausdehnungen des Warenabsatzes aller Art) seine Not mit der Verwertbarkeit von Geld als Kapital noch aufheben konnte.

Das ist inzwischen auch immer schlechter möglich, weil der Wert zunehmend fiktionalisiert wurde, so dass alle Ressourcen (natürliche und menschliche Lebenssubstanzen) im Prinzip des fiktiven Kapitals (Börsenwetten) zerstört wurden, der Kapitalismus also wirklich seine eigenen Grundlagen bedroht und im Verschuldungsprinzip (Staatsverschuldung, Eigentumstitel, Grundrente) die Menschen noch über ihre politischen Strukturen sich unterwerfen kann. Dieses Prinzip aber verschärft zugleich die Vernichtung der Ressourcen, sodass es absolut Not-wendig geworden ist, die Marktwirtschaft aufzuheben, welche die bürgerliche Grundlage aller gegenwärtigen gesellschaftlichenVermittlung ist.

Soweit ich es hier gelesen habe ignoriert das Buch von Ellen Meiksins Wood gerade dies. Bezweifeln möchte ich, dass man die herrschenden Formen der Macht „auskooperieren“ kann. Ich habe es immer umgekehrt erlebt: Die Münchner Alternativbetriebe wurden durch die Bank (doppelsinnig) vom herrschenden Verwertungssystem und seinen „Fortschritten“, durch den Zusammenschluss des Geldvermögens auskooperiert. Von daher sehe ich auch alle „Keimformen“ für die Überwindung des Kapitalismus durch ihn selbst erzeugt und sie stehen in einer veritablen Größenordnung zur Verfügung. Man braucht keine anderen „Keimformen“, keine Alternativen z.B. zum Internet oder zu den Verkehrsmitteln oder den Wohnräumen oder gewöhnlichen und ungewöhnlichen Gebrauchsartikel. Es geht um deren wirkliche Aneignung, also um ein gesellschaftliches und nicht willkürliches Verhältnis von Bedürfnis und Arbeit der Menschen. Hernach kann man dann auch ändern, was man anders haben will, weil dies dann neue Bedingungen zulassen.

@WP-38:

„Von daher sehe ich auch alle “Keimformen” für die Überwindung des Kapitalismus durch ihn selbst erzeugt und sie stehen in einer veritablen Größenordnung zur Verfügung. Man braucht keine anderen “Keimformen”, keine Alternativen z.B. zum Internet oder zu den Verkehrsmitteln oder den Wohnräumen oder gewöhnlichen und ungewöhnlichen Gebrauchsartikel. Es geht um deren wirkliche Aneignung, also um ein gesellschaftliches und nicht willkürliches Verhältnis von Bedürfnis und Arbeit der Menschen. Hernach kann man dann auch ändern, was man anders haben will, weil dies dann neue Bedingungen zulassen.“

Sehe ich genauso. Aber interessant wird es m.E. wenn es über das Plädoyer („es geht um deren wirkliche Aneignung“) hinausgeht und die Frage erörtert wird, wann das denn nun auch wirklich geschieht. Und da ist doch der ganze Witz am historischen Materialismus, dass man versucht, genauer die Bedingungen anzugeben. Krise hast du schon genannt. Ob die enorm gestiegene Privat- und Staatsverschuldung, wie von manchen angenommen, tatsächlich als notwendige Antwort auf die immanenten Probleme des aktuellen Akkumulationsregimes gesehen werden kann und ob es darüber schließlich kollabiert – I don’t know. Möglich.

Ebenso wichtig scheinen mir aber nicht nur die durch das Internet vorhandenen neuen Möglichkeiten (der Produktions, Distribution, vor allem aber der Kommunikation) für eine neue gesamtgesellschaftliche Produktionsweise, sondern auch die reale (und völlig unkontrollierbare und in ihrer Konsequenz völlig unvorhersehbare) Dynamik der Emergenz neuer gesellschaftlicher Realität in ganz verschiedenen Bereichen. Es ist also nicht die neue Produktivkraft per se, die die Veränderung bringt, sondern die unmittelbar an ihr hängenden, kaum von ihr zu trennenden, sozialen Veränderungen (die wiederum auch zu neuen Befreiungskämpfen, Abwehrschlachten etc. führen). So besehen besteht für Christians neuen Pessimismus vielleicht doch kein Anlass.

@Guido:

„Es ist also nicht die neue Produktivkraft per se, die die Veränderung bringt, sondern die unmittelbar an ihr hängenden, kaum von ihr zu trennenden, sozialen Veränderungen (die wiederum auch zu neuen Befreiungskämpfen, Abwehrschlachten etc. führen). So besehen besteht für Christians neuen Pessimismus vielleicht doch kein Anlass. „

Ja, die Selbstzerstörung des Kapitalismus ist eine Chimäre. Er geht immer weiter – nämlich in die Barbarei, wie Marx schon aufgrund der historischen Substanz des Kapitalismus vorhergesagt hat. Aber im ganzen Marathon seiner Herrschsucht wirft er immer noch Fortschritte für die Menschen ab, die ohne diese Gesellschaftsform damit weiter kämen. Da ist noch alles offen. Das kann man durchaus positiv sehen. Fantasien über positive Welten jedoch lenken davon ab, was jetzt geschehen muss. Christians Pessimismus hat vielleicht darin seinen Grund.

Ergänzend noch zu sagen: Die historische Substanz des Kapitalismus ist die Substanz der Wertform: Die abstrakt menschliche Arbeit. Im Kapitalismus wird aufgrund seiner Wertsubstanz in der Marktwirtschaft keine konkrete Beziehung von Arbeit und Bedürfnis möglich sein, weil Produkte für den Markt und sein Allgemeinwesen Geld erzeugt werden und Bedürfnisse sich nur über dies abstrakt Allgemeine hierauf beziehen können. So haben zwar die Produkte auch positive Inhalte über Sinn und Nutzen ihrer Funktion, dies aber nicht über ihre gesellschaftliche Beziehung. Als konkrete Stoffe und Erfindungen bilden sie organische Zusammenhänge, die in ihrer gesellschaftlichen Form sich gegen ihren Inhalt wenden, ihn entfremden. Je mehr die gesellschaftliche Form diese bestimmt, desto „niederträchtiger“ werden auch sie selbst (z.B. Waffen, AKW, Fracking, CO2-Deals usw.).Wenn man dies inhaltlich durch „bessere Produkte“ konterkarieren will, fällt man selbst auf den ganzen Zauber auf irgendeine Art und Weise herein. Die wirkliche Emanzipation sollte sich deshalb zuerst auf die gesellschaftliche Form des Eigentums, die private Aneignungsform gesellschaftlicher Produktion beziehen.

Wer sich inhaltlich per eigene Fortschrittlichkeit hiergegen positioniert, wird sich im gesellschaftlichen Wert der Verhältnisse (Warenverhältnisse) aufbrauchen und an einer Stelle wiederfinden, die er eigentlich bekämpfen wollte. Alles, was in diese Verhältnisse eingebracht wird, muss auch in den den abgelegensten Nischen sich irgendwann gesellschaftlich ergänzen müssen durch andere Produkte (Energie, Technik, Wohnung, Fachwissen usw.) und sich solange im Wert verallgemeinern, wie ihre subversive Kraft ungenutzt bleibt. Subversion heißt Hervorkehrung der organischen Beziehungen und Potenzen und deren gesellschaftliche Wendung gegen ihre herrschende Form, überall, wo Gesellschaft konkret sein kann: z.B. in der kommunalen Energieversorgung, im kommunalen Wohnungsbau, durch Besetzungen, Streiks und Sabotagen usw.